हृदय तथा रक्त संचार के रोग

हृदय का रूप तथा कार्य

हृदय लचीली मांसपेशियों से बना अत्यन्त ही कोमल, लाल रंग के थैले जैसा, चार खण्डों वाला अंग है जो दोनों फेफड़ों के मध्य, वक्ष के बायीं तरफ तीसरी से छठी पसली के बीच होता है। इसका आकार स्वस्थ व्यक्ति की अपनी बंद मुट्ठी के समान लगभग 5 इंच लम्बा 3 इंच चौड़ा, 2.5 इंच मोटा तथा वजन लगभग 5 छटांक या इससे भी कुछ अधिक होता है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में यह प्रायः बड़ा होता है। इसकी शक्ल कलमी आम या नाशपाती के सदृश होती है। यह भीतर से पोला तथा नुकीला होता है। हृदय की सुरक्षा के लिए सामने छाती की बड़ी हड्डी तथा बायीं तरफ तीसरी, चौथी और पाँचवी पसलियां हैं।

हृदय मनुष्य के जीवन का मुख्य धुरा है। इसका कार्य पम्पिंग विधि द्वारा शरीर की शिराओं (veins) द्वारा नियमित रूप से लगातार सारे शरीर के रक्त को प्राप्त करके फेफड़ों की सहायता से उसमें से कार्बन डाइक्साइड (carbon dioxide ) दूषित तत्त्व निकाल कर आक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त धमनियों (arteries) द्वारा प्रत्येक भाग तक पहुँचाना है जिससे शरीर का पोषण होता है।

जीव के माता के गर्भ में आने के 5-6 मास बाद हृदय अपना कार्य शुरू कर देता है और मृत्यु तक निरन्तर दिन-रात, प्रतिपल अपना कार्य करता रहता है। जब हृदय ने विश्राम किया तो मानो मृत्यु हो गई। हृदय एक दिन में लगभग एक लाख बार सिकुड़ता तथा फैलता है। हृदय के इस प्रकार के आकुंचन तथा प्रसारण को उसकी ‘धड़कन’ कहते हैं. हृदय की गति की यह दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है। स्त्रियों का हृदय पुरुषों के हृदय की अपेक्षा अधिक तेजी से धड़कता है।

हृदय तथा रक्त संचार सम्बन्धी रोग

दूसरे अंगों की भाँति हृदय के भी अनेक रोग हैं। विज्ञान में अभूतपूर्व उन्नति के कारण अब कई ऐसे तरीके निकल आये हैं जिनसे हृदय के विभिन्न रोगों का सहज ही पता लग जाता है। कुछ रोग हृदय की रचना तथा आंतरिक विकारों से सम्बन्धित होते हैं जिन्हें organic – disorders कहते हैं तथा कुछ रोग हृदय द्वारा अपना कार्य ठीक प्रकार न करने से सम्बन्धित हैं जिन्हें functional disorders कहते हैं।

आरगैनिक डिसआर्डरस (organic disorders) में सर्जरी उत्तम है, हाँ इतना अवश्य है कि कम गंभीर रोगों में एक्युप्रेशर द्वारा कुछ समय के लिए इलाज करके देख लेना चाहिए पर फंकशनल डिसआर्डरस (functional disorders) के काफी रोग एक्युप्रेशर तथा उपयुक्त भोजन द्वारा दूर किए जा सकते हैं।

दूसरे अंगों की भाँति हृदय के भी अनेक रोग हैं। हृदय तथा रक्तसंचार सम्बन्धी जो प्रमुख रोग हैं, वे हैं – हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) उच्च रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर (Low Blood Pressure) – निम्न रक्तचाप, बाल्बूलर डिसआर्डरस (Valvular disorders)

हृदय कपाट सम्बन्धी रोग, आरटेरीओ स्क्लीरोसिस (Arteriosclerosis) – रक्तवाहिनियों का कड़ा पड़ जाना, बेरीकोज़ वेनज़ (Varicose veins) – शिराओं का फूल जाना, एन्जाइना पेक्टोरिस (Angina Pectoris) रक्त संचार की कमी से हृदय में तीव्र पीड़ा होना जिससे बायें कन्धे या बायेंहाथ में दर्द होना, कार्डिएक हायपरट्राफी (Cardiac Hypertrophy) – हृदय के आकार की असामान्यता, कार्डिएक डायलेटेशन (Cardiac Dilatation)- हृदय गुहा के आकार में वृद्धि होना, पेरीकार्डियल इन्फ्यूज़न (Pericardial Infusion) हृदय के आसपास तरल पदार्थ इकट्ठा होना, टेकी कार्डिया (Tachycardia) धड़कन की गति असामान्य रूप में बढ़ना, आर्टीकुलर फ्लटर (Articular Flutter) – हृदय की क्रिया की गति तीव्र होना, आर्टीकुलर फिब्रिलेशन (Articular Fibrillation) हृदय की पेशियों का सिकुड़ना, ब्रेडीकार्डिया (Bradycardia) – हृदय का सामान्य गति से कम धड़कना, हार्ट ब्लाक (Heart Block) – हृदय में अवरोध, कोरोनरी ग्राम्बोसिस (Coronary Thrombosis) हृदय की एक या अधिक धमनियों में रुकावट, हार्ट अटैक (Heart Attack) – दिल का दौरा, तथा हार्ट फेल्योर (Heart Failure) हृदय की धड़कन बन्द होना अर्थात मृत्यु।

हृदय रोगों के बारे में मोटे तौर पर यह जान लेना चाहिए कि रोग कैसा भी हो परं उसका मूल कारण विजातीय द्रव्य होते हैं। शरीर में विजातीय द्रव्य अप्राकृतिक खान-पीन तथा गलत रहन-सहन के कारण इक्ट्ठे होते हैं यथा व्यायाम तथा शारीरिक परिश्रम न करना, गरिष्ठ तथा असंतुलित भोजन खाना जिससे मोटापा भी हो जाता है, दवाइयों का अधिक सेवन करना, मानसिक तनाव रखना, शक्ति से अधिक श्रम करना, अपर्याप्त विश्राम तथा अपर्याप्त निंद्रा तथा किसी प्रकार का कोई नशा करना। आधुनिक युग में वस्तुतः रहन-सहन के तरीके में परिवर्तन (changing life styles) के कारण हृदय के रोग बढ़ रहे हैं।

हाई ब्लड प्रेशर – उच्च रक्तचाप (Hypertension – High Blood Pressure)

संसार में बहुत बड़ी संख्या में लोग जवान, बूढ़े यहाँ तक कि बच्चे भी हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं। हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप से अभिप्राय है- रक्तप्रवाहिकाओं (arteries) के अन्दर रक्त का रक्तप्रवाहिकाओं की दीवारों पर डाला गया दबाव सामान्य से काफी अधिक हो जाना । हमारे शरीर में रक्तवाहिनी धवनियों (arteries) में जो रक्त प्रवाह करता है उसको प्रवाह की गति हृदय से प्राप्त होती है जोकि दिन-रात लगातार एक अनथक पम्पिंग मशीन की भाँति रक्त को पम्प करता रहता है। हृदय के दबाव से रक्त धमनियों में पहुँचता है और शरीर के विभिन्न भागों को शक्ति देकर पुनः हृदय के पास लौट आता है। इस वापिस आये रक्त को हृदय अपनी प्रणाली द्वारा शुद्ध करके पुनः शरीर में भेज देता है। इस तरह यह क्रम दिन-रात चलता रहता है।

रक्त पर, हृदय की पम्पिंग का जो दबाव पड़ता है इसे रक्तचाप (blood pressure) कहते हैं। सामान्य दबाव एक स्वाभाविक क्रिया है पर जब ये असामान्य हो जाता है तो रोग बन जाता है जब कुछ कारणोंवश यह दबाव बढ़ता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) कहते हैं तथा जब दबाव कम हो जाता है तो इसे (Low Blood Pressure) कहते हैं।

जब हृदय अपने पास इकट्ठटे हुए रक्त को शरीर में भेजने के लिए सिकुड़ता है तो उस समय जो अधिकतम दबाव बनता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर (Systolic Pressure) कहते हैं। इसी समय शरीर से वापिस लौटे रक्त को ग्रहण करने के लिए जब हृदय ढीला (relax ) होता है तो उस समय जो प्रेशर बनता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर (Diastolic Pressure) कहते हैं। इन दोनों क्रियाओं के सन्तुलित दबाव को ‘ब्लड प्रेशर’ कहते हैं।

साधारण तौर पर बच्चों का रक्तचाप 80/50, युवकों का 120/70 तथा प्रौढ़ों का 140/90 होना सामान्य माना गया है। इनमें पहली बड़ी संख्या सिस्टोलिक प्रेशर तथा दूसरी छोटी संख्या डायस्टोलिक प्रेशर की सूचक है। ब्लड प्रेशर जानने का एक सामान्य नियम यह भी है कि व्यक्ति की आयु के सालों में 90 जमा कीजिए। योगफल का अंक ही उसका सिस्टोलिक प्रेशर होगा। अर्थात अगर एक व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है तो उसका सिस्टोलिक प्रेशर 130 होना चाहिए।

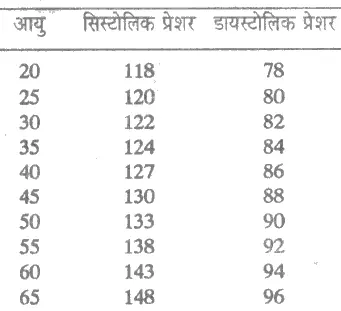

डाक्टरों ने आयु की दृष्टि से सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक प्रेशर निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं :-

वृद्ध व्यक्तियों का सिस्टोलिक प्रेशर 160 मिमी तक हो सकता है। अगर सिस्टोलिक प्रेशर 170 मिमी 0 से अधिक तथा डायस्टोलिक प्रेशर 90 मिमी 0 से अधिक रहने लगे तो यह चिन्ता का विषय है तथा इसका इलाज कराना चाहिए।

हृदय तथा रक्तसंचार सम्बन्धी रोगों के कारणों का इसी अध्याय में पहले वर्णन किया जा चुका है। हाई ब्लड प्रेशर का रोग एकदम नहीं होता। यह धीरे-धीरे आता है और कई तरह की पूर्व सूचना देकर आता है। हाई ब्लड प्रेशर होने पर कुछ सामान्य लक्षण सिरदर्द, सिर भारी रहना, सिर में चक्कर आना, थकान, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, किसी काम में जी न लगना, अनिद्रा, खाया-पीया हजम न होना, बेचैनी, घबराहट, धड़कन तेज हो जाना, मुँह लाल हो जाना तथा सीढ़ियाँ चढ़ने पर साँस फूल जाना इत्यादि । हाई ब्लड प्रेशर का अगर समय पर इलाज न किया जाये तो हार्ट अटैक (heart attack), गुर्दों के रोग (kidney diseases), लकवा (paralysis) तथा आँखों के कई रोग हो जाते हैं।

हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसका मूल कारण ढूंढा जाए तथा उसे दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त अपने भोजन पदार्थों का ठीक चयन किया जाए। अधिक नमक, मिर्च-मसाले, अधिक चीनी, अधिक वसा तथा तली हुई वस्तुओं का सेवन, सिगरेट, काफी तथा शराब का अधिक सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। लगातार मानसिक चिंता, शोक, भय, क्रोध, मोटापा, मधुमेह का रोग, गुर्दों द्वारा अपना कार्य भली-भाँति न करने, बुढ़ापे में जिगर तथा आँतों की निष्क्रियता तथा छोटे जोड़ों के दर्द के कारण हाई ब्लड प्रेशर के रोग में वृद्धि होती है। कई बार ब्लड प्रेशर के यही मूल कारण होते हैं। कई महिलाओं द्वारा लम्बे समय तक गर्भनिरोधक गोलियां खाना भी उच्च रक्तचाप का कारण बन जाता है।

हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा पाने के लिए अपने डाक्टर की सलाह अनुसार भोजन पदार्थों में परिवर्तन लाना चाहिए। अगर हो सके तो कुछ दिनों तक उपवास रखें। उपवास के दिनों में केवल ताजा फल खायें।

नई खोज ने यह प्रमाणित किया है कि पोटाशियम युक्त भोजन यथा मलाई उतारा दूध, सादा दही, छोटी मछली, गाजर, आलू, टमाटर, पालक, खरबूजा, केला तथा संतरे का जूस प्रतिदिन लेने से हाई ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। कच्चा प्याज खाने से हाई ब्लड प्रेशर काफी कम किया जा सकता है। रात्रि को एक गिलास पानी में एक चम्मच मेथी भिगोकर सवेरे खाली पेट यह पानी पीने से भी हाई ब्लड प्रेशर कम होने लगता है । भिगे हुए मेथी घर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेथी का पानी लगभग एक महीने या फिर लगातार भी लिया जा सकता है।

सबसे आवश्यक तो यह है कि मानसिक परेशानियों को दूर करके शांतचित रहने की कोशिश करनी चाहिए। पर बहुत मेहनत का काम तथा लगातार कई घंटे काम नहीं करना चाहिए। बार-बार सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कुछ एक्युप्रेशर विधियों को दिनचर्या का हिस्सा बना लिया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी दूर किया जा सकता है।

लो ब्लड प्रेशर – निम्न रक्तचाप (Low Blood Pressure – Hypotension)

प्रत्येक व्यक्ति की आयु में 90 का अंक जोड़ने से जो संख्या बने वही उस व्यक्ति का ऊपर का अनुकूलतम (optimum) रक्त चाप कहलाता है। अर्थात् अगर एक व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है तो उसका रक्तचाप 130 होना चाहिए। पर अगर अधिकतम रक्तचाप 100 से कम हो तो उसे मन्द रक्तचाप समझना चाहिए।

यद्यपि मन्द रक्तचाप के कई कारण हो सकते हैं पर इसको मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है (i) symptomatic low blood pressure (ii) rising low blood pressure (iii) constitutional low blood pressure.

(i) पौष्टिक आहार की कमी के कारण, काफी देर बीमार पड़े रहने, हृदय की किसी बीमारी तथा क्षयरोग (tuberculosis) के कारण symptomatic low blood pressure अर्थात लाक्षणिक ‘लो ब्लड प्रेशर’ हो जाता है।

(ii) जब तक व्यक्ति बिस्तर में लेटा रहता है उसका रक्तचाप ठीक रहता है पर ज्योंहि वह चारपाई से उठता (rise) है तो उसे लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसीलिए इसे ‘rising ‘ का नाम दिया गया है। यह विशेषकर शारीरिक तौर पर कमजोर तथा पतली औरतों को होता है । उठने पर उन्हें चक्कर आने लगते हैं ।

(iii) तीसरी प्रकार का रोग – constitutional low blood pressure अपेक्षाकृत अधिक लोगों को देखा गया है। इसके होने के कोई विशेष कारण नहीं होते । पतले लम्बे व्यक्तियों जिनको भूख कम लगती है, जिनके भोजन में प्रोटीन तत्व बहुत कम होते हैं, कब्ज वाले रोगियों तथा रक्तहीनता (anaemia) वाले रोगियों को भी यह रोग हो जाता है।

मौटे तौर पर निम्न रक्तचाप के कई कारण हो सकते हैं यथा गरमी के मौसम में अधिक पसीना आने के कारण शरीर में पानी व लवण की कमी हो जाना, किसी दुर्घटना, बवासीर तथा स्त्रियों में मासिकधर्म के दिनों में अधिक रक्तस्त्राव या गर्भपात के समय अधिक रक्त बहने

के कारण या फिर उल्टी व दस्त के कारण शरीर में पानी व लवण तत्त्वों की कमी हो जाना । इनके अतिरिक्त किसी दवाई या किसी खाद्यपदार्थ से एलर्जी हो जाने या फिर लगातार नींद की गोलियां खाने से भी रक्तचाप निम्न हो जाता है।

लो ब्लड प्रेशर के रोगियों को प्रायः घबराहट रहती है, छाती जकड़ी हुई लगती है, चक्कर आते हैं, किसी काम को मन नहीं करता, कमजोरी एवं जल्दी थकान हो जाती है। सिरदर्द भी रहता है और कभी-कभी ठंडा पसीना आने के साथ-साथ बेहोशी भी हो जाती है। इलाज के अतिरिक्त ऐसे रोगियों को चाहिए कि अपने शरीर में पानी व नमक की कमी न होने दें।

एंजाइना अल्पकालिक हृदय-शूल (Angina Pectoris)

यह प्रायः 45 वर्ष की ऊपर की आयु के व्यक्तियों का रोग है। छाती में बायीं तरफ तीव्र वेदना के साथ यह दर्द शुरू होकर बायें हाथ कलाई तथा अँगुलियों तक आ जाता है। अधिक श्रम के बाद, भय, घबराहट, अधिक भोजन करने के बाद तथा ठंड लगने के बाद यह दर्द उठने की अधिक संभावना होती है । दर्द शुरू होने से पहले बेचैनी, छाती तथा हृदय जकड़े हुए लगते हैं तथा श्वास-प्रश्वास में कठिनाई आती है । अचानक वेदना के साथ शुरू होकर यह दर्द काफी बढ़ जाता है। शुरू-शुरू में रोगी को ऐसा पता लगता है जैसे दिल का दौरा पड़ गया है।

अगर बार-बार एंजाइना का दर्द होता है तो कुछ समय बाद कई मांसपेशियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, कई मर भी जाती हैं। अगर इस रोग का इलाज न कराया जाये तो यह हृदय के दौरे का कारण बन सकता है।

अल्पकालिक हृदय-शूल में दर्द का जोर प्रायः 5 सेकंड से लेकर दो-तीन मिनट तक या कभी-कभी कई रोगियों को इससे भी थोड़ा अधिक समय तक रहता है, फिर अचानक डकार आने या वायु निकलने से दौरा ढीला पड़ जाता है। दर्द के समय साँस लेने में कठिनाई, मुँह लाल तथा बदन ठंडा हो जाता है। ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है।

यह रोग भी अधिक रक्तचाप के कारण होता है। जब मांसपेशियों को रक्त धमनियाँ (arteries) सिकुड़ने के कारण पर्याप्त मात्रा में आक्सीजन नहीं पहुँच पाती तथा हृदय को अपना काम करने में अधिक जोर लगाना पड़ता है तो यह रोग हो जाता है। सिगरेट पीने के कारण यह बीमारी बढ़ जाती है।

हृदय से सम्बन्धित प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र

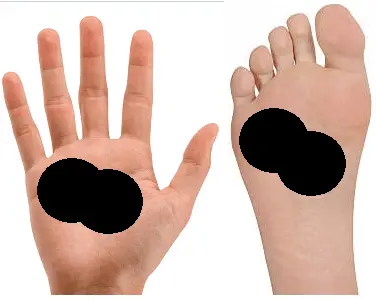

हृदय से सम्बन्धित प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र बायें पैर के तलवे तथा बायें हाथ में होते हैं। हृदय के प्रतिबिम्ब केन्द्रों की ठीक स्थिति के बारे में एक्युप्रेशर चिकित्सकों में ‘कुछ भेद है। कई चिकित्सक इनकी स्थिति बायें पैर तथा बायें हाथ की छोटी दो अँगुलियों से थोड़ा नीचे तलवे तथा हथेली में बताते हैं जबकि कई अन्य चारों अँगुलियों से थोड़ा नीचे तलवे तथा हथेली में बताते हैं। हमारा विचार है कि हृदय रोगों बायें पैर के तलवे तथा बायें हाथ की हथेली के ऊपरी सब भागों पर प्रेशर देना चाहिए, जहाँ दबाने से अपेक्षाकृत अधिक दर्द हो अर्थात् काँटे जैसी चुभन हो, उन केन्द्रों पर विशेष रूप से प्रेशर दिया जाए।

हृदय तथा रक्तसंचार सम्बन्धी प्रत्येक रोग में बायें पैर तथा बायें हाथ में आकृति नं० 1 के अनुसार हाथों के अँगूठों या किसी उपकरण से प्रेशर दें । केवल दो अँगुलियों के नीचे ही नहीं अपितु चारों अँगुलियों के नीचे तलवे तथा हथेली में प्रेशर दें ।

हृदय रोगों में स्नायु-संस्थान विशेष कर थोरेसिक वरट्रीबा का भाग, गुर्दों तथा फेफड़ों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए। हृदय रोगों को दूर करने में इन अंगों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है।

सहायक प्रतिबिम्ब केन्द्र

हृदय रोगों को दूर करने के लिए तथा हृदय को सशक्त बनाने के लिए पिट्यूटरी ग्रन्थि, पीनियल ग्रन्थि, थाइरॉयड व पैराथाइरॉयड ग्रन्थियों तथा आड्रेनल ग्रन्थियों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रबल बनाने की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रेशर द्वारा ही संभव है ।

इन अंगों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों के अतिरिक्त डायाफ्राम, नाभिचक्र, जिगर, आमाशय, अंतड़ियों, कोलन, अग्न्याशय तथा स्पलीन के केन्द्रों पर भी प्रेशर देना गुणकारी रहता है।

हृदय रोगों में पीठ पर रीढ़ की हड्डी के साथ-साथ दोनों तरफ ऊपर से नीचे तक हाथों के अँगूठों के साथ रोगी की सहनशक्ति अनुसार तीन बार हलका प्रेशर दें।

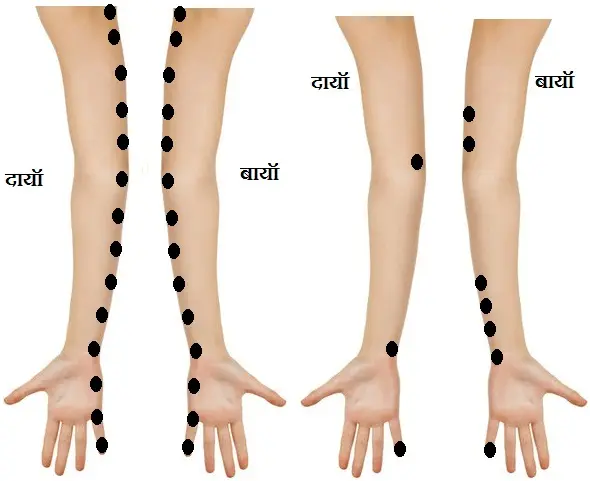

हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप (High Blood Pressure- Hypertension) का रोग दूर करने के लिए एक्युप्रेशर में कई केन्द्र हैं। हृदय से सम्बन्धि ऊपर बताये केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त कई अन्य केन्द्रों पर प्रेशर देने से यह रोग जल्दी दूर हो जाता है। दोनों हाथों तथा बाजुओं पर हार्ट मेरीडिअनस (heart meridians) के केन्द्र हैं । ये मेरीडियनस सबसे छोटी अँगुली के ऊपरी भाग से शुरू होकर हृदय तक जाती हैं जैसाकि आकृति नं० 2 में दिखाया गया है।

छोटी अँगुलियों के ऊपर (आकृति नं० 3) तथा बाजुओं के ऊपर दिखाये इन केन्द्रों पर 5-7 सेकंड प्रति केन्द्र, तीन बार प्रेशर देना चाहिए। छोटी अँगुली के ऊपर दर्शाये केन्द्र पर प्रेशर हाथ के अँगूठे से बाहर की ओर देना चाहिए ।

उच्च रक्तचाप न होने पाये और अगर हो जाए तो इसे ठीक करने के लिए कलाई पर बड़ी रेखा से तीन अँगुलियों के अन्तर पर प्रेशर दें जैसाकि आकृति नं० 4 में दर्शाया गया है। इसी तरह बाजू के उल्टे भाग पर भी तीन अँगुलियों के अन्तर पर प्रेशर दें । प्रेशर तीन बार, प्रति बार 2 सेकंड के लिए दें।

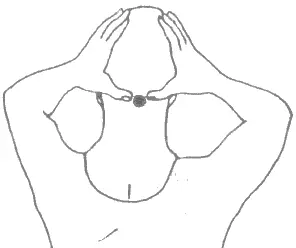

समस्त हृदय रोगों तथा विशेषकर उच्च रक्तचाप के रोग में गले के ऊपर की हड्डी के दोनों तरफ दर्शाये केन्द्रों (आकृति नं० 5) पर अँगूठे तथा अँगुलियों से हलका हलका कुछ सेकंड के लिए दिन में दो-तीन बार प्रेशर दें। इन केन्द्रों पर प्रेशर देने से मानसिक तनाव भी कम होता है।

घुटनों के पीछे बिल्कुल मध्य भाग (आकृति नं० 6) पर कुछ सेकंड के लिए दिन में दो बार प्रेशर देने से भी उच्च रक्तचाप दूर करने में सहायता मिलती है।

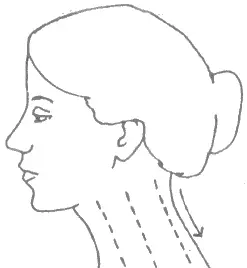

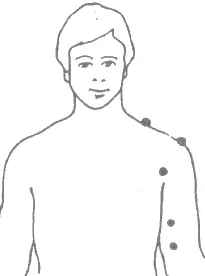

जो अन्य केन्द्र उच्च रक्तचाप से सम्बन्धित हैं, वे हैं – गर्दन के पीछे खोपड़ी का मध्यभाग (medulla oblongata) ( आकृति नं० 7) तथा गर्दन के दोनों ( आकृति नं० 8) बाहरी भाग. इन केन्द्रों पर कुछ सेकंड के लिए हलका सा प्रेशर देना चाहिए। कन्धों व बाजुओं के ऊपर (

आकृति नं० 9) तथा बगल – काँख में कुछ सेकंड के लिए प्रेशर देने से भी यह रोग शीघ्र दूर होता है।

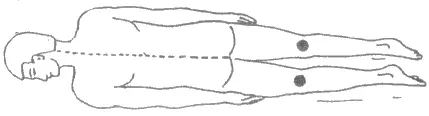

पेट के केन्द्रों पर भी प्रेशर देने से उच्च रक्तचाप का रोग दूर करने में सहायता मिलती है। इन केन्द्रों पर खाना खाने से पहले किसी समय या खाना खाने के दो-तीन घंटे बाद ही प्रेशर देना चाहिए। हाथों में ‘मेजिक मसाजर’ से प्रेशर देने से भी उच्च रक्तचाप का रोग शीघ्र दूर होता है।

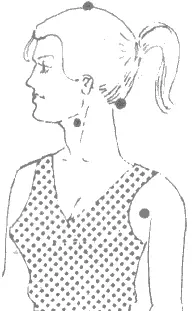

लो ब्लड प्रेशर कम रक्तचाप (Low Blood Pressure- Hypotension) के रोग में आकृति नं० 10 में दर्शाये सारे चारों केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए। प्रत्येक केन्द्र पर तीन बार, प्रति बार 2 से 3 सेकंड तक हलका पर गहरा प्रेशर दें।

इसके अतिरिक्त दोनों हाथों की मध्य अँगुली के ऊपरी भाग पर नाखून के साथ कोमल भाग पर अंगूठों की दिशा में तथा बगल काँख (armpit) में 2 सेकंड के लिए तीन बार अँगूठे के साथ हलका पर गहरा प्रेशर दें।

पीठ पर रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर ऊपर से नीचे की तरफ तीन बार प्रेशर दें। पेट पर भी प्रेशर देने से ‘लो ब्लड प्रेशर’ ठीक हो जाता है। अच्छा रहेगा कि दोनों पैरों तथा दोनों हाथों पर सारी जगह प्रेशर देकर देखें, जहाँ दर्द अनुभव हो, उन सब केन्द्रों पर प्रतिदिन नियमित रूप से प्रेशर दें।

हृदय वाल्व में कोई विकार (Valvular disorders) की स्थिति में बायें हाथ तथा बायें पैर में हृदय सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त बायें पैर के ऊपरी भाग पर भी प्रेशर दें।

अल्पकालिक हृदय-शूल (Angina Pectoris) में हृदय तथा उच्च रक्तचाप सम्बन्धी बताये सब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए।

वेरीकोज़ वेनज़ (Varicose veins-swollen, dilated and contorted veins mostly in legs) के रोग में पैरों तथा हाथों में हृदय, थाइरॉयड, अग्न्याशय, आड्रेनल ग्रंथियों, जिगर, अंतड़ियों तथा गुर्दों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त आकृति नं० 11 के अनुसार दोनों पैरों के बाहरी तथा भीतरी भाग पर प्रेशर दें। टाँगों पर विशेषकर जिस भाग में नाड़ियाँ विकृत हुई हों उस भाग पर प्रेशर न दें।

वेरीकोज़ वेनज़ के कई कारण हो सकते हैं। भोजन में लगातार लम्बे समय से अनियमताओं के कारण रक्त प्रायः विषैला तथा एसिड युक्त हो जाता है। जिन लोगों को यह रोग होता है उनमें से बहुत से व्यक्तियों का पाचन ठीक नहीं होता, गैस रहती है तथा कब्ज की शिकायत होती है। मोटापा, नितम्बों पर कोई चोट लगना तथा गलत ढंग से बैठना, चलना तथा खड़े रहना इसके अन्य कारण हो सकते हैं। अगर इस रोग का समय पर इलाज न किया जाए तो नाड़ियाँ विकृत होने के अतिरिक्त वेरीकोज़ एकजिमा (varicose eczema), वेरीकोज़ अलसर (varicose ulcers) तथा नाड़ियों की सूजन का रोग हो जाते हैं जो काफी कष्टकर होने के अतिरिक्त उठने, बैटने तथा चलने में बाधक होते हैं।

ऐसे रोगियों को चाय, काफी, सफेद चीनी, डिब्बे बंद खाद्य पदार्थ, मसालेदार भोजन तथा तली हुई चीजें नहीं लेनी चाहिए। पत्तेदार कच्ची सब्जियाँ और फल खाना ऐसे रोगियों के. लिए काफी लाभकर है। केला तथा आम कम खाने चाहिए। इन्हें भोजन धीरे-धीरे और अच्छी प्रकार चबा कर खाना चाहिए।

इस रोग में पानी का सेंक भी काफी आराम देता है। कपड़े का एक टुकड़ा, विशेषकर खद्दर का एक टुकड़ा लेकर पहले गर्म पानी में भिगोकर और निचोड़ कर वेरीकोज़ वेनज़ के भाग पर लगभग दो मिनट रखें। उसके बाद दूसरे कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर और निचोड़कर उसी स्थान पर दो मिनट रखें। इस प्रकार बारी-बारी गर्म-ठंडे पानी का सेंक लगभग 10 से 20 मिनट तक सहनशक्ति अनुसार दें। अगर ऐसे रोगी कुछ तेज चल सकें तो उनके लिए अच्छा है।

बेरीकोज वेनज़ के रोगियों को सख्त तख्ते की चारपाई (hard bed ) पर फोम के नहीं अपितु रूई के गद्दे पर सोना चाहिए। उन्हें दिन में किसी समय टाँगों के नीचे कुछ मिनटों के लिए सिरहाना रखकर लेटना चाहिए ताकि टाँगों की तरफ से खून सुगमतापूर्वक हृदय की ओर जा सके। ऐसे रोगियों को एक स्थान पर एक ही आसन में लगातार नहीं बैठना चाहिए और न ही लगातार ठहरना चाहिए। ऊँची एड़ी वाले जूते तथा नायलोन की जुराबें नहीं डालनी चाहिए।

हृदय तथा रक्त संचार सम्बन्धी रोगों को दूर रखने तथा रोग की अवस्था में रोग शीघ्र दूर करने के लिए एक्युप्रेशर अत्यंत ही प्रभावकारी पद्धति है पर इन रोगों में अपने डाक्टर की सलाह लेना तथा कुछ रोगों में उपयुक्त दवा करना भी बहुत जरूरी है। दवा के साथ अगर एक्युप्रेशर किया जाय तो बहुत शीघ्र आराम आता है, ज्यों-ज्यों आराम आता जाय अपने डाक्टर की सलाह से आप दिन-प्रतिदिन दवा की मात्रा कम कर सकते हैं। आराम आने पर भी एक्युप्रेशर जरूर जारी रखें।

भोजन तथा व्यायाम : हृदय रोगों से पीड़ित रोगियों को अपने भोजन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को घी – मक्खन बहुत कम मात्रा में खाने चाहिए। साग-सब्जियाँ तथा फल अधिक खाने चाहिए। हृदय रोग से बचने के लिए आहार में छिलकायुक्त देसी चना, छिलके वाली मूंग की दाल, सोयाबीन की दाल, फलों में सेब, अनार, सब्जियों में पालक, गाजर तथा इनके अतिरिक्त आंवला, लहसुन, ताज़ा मीठा दही व शहद का प्रयोग गुणकारी है। अच्छा रहेगा अगर थोड़े से (50 ग्राम या थोड़े कम ) चने रात को भिगोकर सवेरे नाश्ते में लिए जायें। इससे कोलेस्ट्रोल के बढ़ने तथा हृदय के रोगों की सम्भावना कम होती है । नमक, मिर्च तथा गरम मसालों का प्रयोग बिल्कुल नाममात्र करना चाहिए, अच्छा तो यह है कि उच्च रक्तचाप वाले रोगियों को नमक छोड़ देना चाहिए। चीनी की जगह गुड़ या शहद उत्तम है। अगर हो सके तो हाथ-छड़े चावल तथा हाथ की चक्की का आटा लेना चाहिए। सफेद चावल और मैदा हृदय रोगियों के लिए अच्छे नहीं। अंडों और मांस का प्रयोग कम तथा वे भी कम वसा में बनाने चाहिए।

कम वसा वाले तेल जैसे काटन सीड तेल, सूरजमुखी का तेल तथा सरसों का तेल प्रयोग करने चाहिए। मांसाहारी लोगों को मछली आदि कम प्रोटीन वाले भोजन को प्रधानता देनी चाहिए ताकि रक्त में कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ने न पाये।

भोजन के साथ पानी या कोई अन्य तरल पदार्थ यथा लस्सी आदि नहीं लेने चाहिए क्योंकि इनसे गैस बनती है और पाचन भी ठीक प्रकार नहीं हो पाता। पानी आदि भोजन से कुछ समय पहले या कुछ समय बाद लेना चाहिए। हृदय रोग के रोगियों को एक ही समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए बल्कि थोड़ा-थोड़ा कई बार छोटे-छोटे घूंटों में स्वाद लगाकर पीना चाहिए। एक बार काफी पानी पीने से पेट फूल जाता है जिससे हृदय की कोई तकलीफ हो सकती है। यह भी ध्यान रखें कि कब्ज न होने पाये ।

काफी, चाय, धूम्रपान तथा कोई भी नशा करना हृदय रोगियों के लिए नुकसानदायक है। हृदय रोगियों को प्रतिदिन व्यायाम, तेल मालिश तथा सैर भी करनी चाहिए। शुरू-शुरू व्यायाम हलका करना चाहिए। मानसिक शाँति तथा प्रसन्न रहना ऐसे रोगियों के लिए बहुत जरूरी है । मानसिक शांति के लिए घर और बाहर का वातावरण अच्छा होना चाहिए तथा सात्त्विक भोजन लेना चाहिए।