गर्दन, कन्धे, पीठ, पैर का दर्द का एक्यूप्रेशर उपचार

संसार के समस्त देशों में तीस पैंतीस वर्ष से ऊपर की आयु के अधिकांश स्त्री-पुरुषों को प्रायः गर्दन, कन्धे, बाजू या पीठ में दर्द हो जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार अमरीका तथा स्वीडन जैसे विकसित देशों में लगभग 80 प्रतिशत लोग अपने जीवन काल में एक न एक बार अवश्य पीठ के दर्द से प्रभावित होते हैं । हमारे देश में भी कुछ वर्षों से रीढ़ की हड्डी से सम्बन्धित रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है । भारतवर्ष में 30 वर्ष की से ऊपर के लगभग 10 से 15 प्रतिशत लोग प्रायः रीढ़ की हड्डी के रोगों से पीड़ित रहते हैं ।

एक्युप्रेशर द्वारा इन रोगों के सफल उपचार की विधि जानने से पहले रीढ़ की हड्डी की बनावट, इसके विभिन्न हिस्सों का शरीर के विभिन्न भागों से सम्पर्क तथा गर्दन, बाजू व पीठ के दर्द के प्रमुख कारण तथा लक्षण इत्यादि के बारे में जानना आवश्यक है।

रीढ़ की हड्डी का आकार

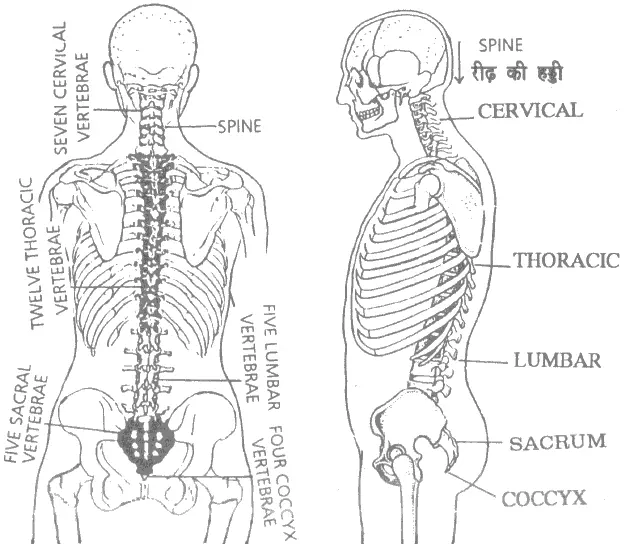

रीढ़ की हड्डी मेरुदण्ड (vertebral column) सिर के पिछले भाग खोपड़ी से शुरू होकर नितम्ब (back of pelvic) तक एक श्रृंखला के रूप में जाती है जैसाकि आकृति नं० 1 में दर्शाया गया है।

- एक व्यस्क व्यक्ति के शरीर में रीढ़ की हड्डी की लम्बाई लगभग 60-70 सैंटीमीटर होती है और इसमें मोहरों जैसी 33 हड्डियाँ होती हैं जिन्हें वरट्रीब्रा (vertebrae) कहते हैं ।

- इनमें 24 हड्डियाँ अलग-अलग तथा गति वाली (separate and movable irregular bones) तथा शेष नौ आपस में मिलकर सैक्रम तथा कौक्सिक्स का भाग बनाती हैं।

- गर्दन के भाग में 7 वरट्रीबा (7-cervical vertebrae), पीठ के ऊपरी भाग में 12 वरट्रीबा (12-thoracic vertebrae), कमर वाले भाग में 5 वरट्रीबा (5-lumbar vertebrae) और

- पीठ के बिल्कुल निचले भाग में नितम्ब वाले स्थान पर 5 सैक्रम की (sacrum-5 fused sacral vertebrae) तथा 4 कोक्सिजियल (coccyx – 4 fused coccygeal vertebrae) हड्डियाँ होती हैं।

- रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती अपितु इसमें चार वक्र (four curves) होते हैं।

रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का मुख्य आधार है। सिर की हड्डियों का सारा बोझ इसी के सहारे टिका होता है । वक्षस्थल के पिंजर (thoracic cage) की सारी पसलियां जो गिनती में 12 जोड़े हैं, रीढ़ की हड्डी के थोरेसक वरट्रीबा (thoracic vertebrae) से जुड़ी होती हैं। रीढ़ की हड्डी शरीर को लचक प्रदान करती है। इसी के कारण हम दाएँ, बाएँ नीचे आसानी से झुक सकते हैं, ऊपर की ओर सिर उठाकर देख सकते हैं और प्रत्येक कार्य को गति के साथ कर सकते हैं ।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय वात संस्थान (central nervous system) का मुख्य भाग मेरुरज्जु (spinal cord) रीढ़ की हड्डी (vertebral column) में ही स्थित होता है ।

मेरुरज्जु से थोड़ी-थोड़ी दूरी पर 31 वातनाड़ियों के जोड़े (thirty one pairs of nerves) निकलते हैं। बात संस्थान शरीर में समस्त संस्थानों एवं अंगों का नियन्त्रण करता है। पीठ की सारी मांसपेशियों का ताना-बाना भी रीढ़ की हड्डी के सहारे ही बुना हुआ और टहरा हुआ है।

रीढ़ की हड्डी के विभिन्न भागों से सम्बन्धित शारीरिक अंग एक्युप्रेशर द्वारा इलाज शुरू करने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि रीढ़ की हड्डी के किस भाग से शरीर के किस भाग को शक्ति मिलती है ताकि उसी अनुसार सम्बन्धित केन्द्रों पर प्रेशर देकर रोग शीघ्र दूर किया जाए। रीढ़ की हड्डी के विभिन्न भागों तथा शरीर के विभिन्न अंगों का सम्बन्ध इस प्रकार है :

गर्दन के भाग के 7 सरवाइकल वरट्रीबा (7-cervical vertebrae)

कशेरूका का नं० तथा सम्बन्धित अंग

1. खोपड़ी, मुँह, सिर को रक्त की सप्लाई, मस्तिष्क, कान ।

2. साइनस, आँखें, माथा, जीभ, दृष्टि की नाड़ी।

3. गाल, दाँत, बाहरी कान, चेहरे की हड्डियाँ ।

4. मुँह, ओंठ, नाक, कान की नलिका (eustachian tube).

5. स्वरतन्त्र (vocal cards ), ग्रसनी (pharynx), गले की ग्रन्थियाँ ।

6. गले की मांसपेशियाँ, टान्सिल, कन्धे ।

7. बगल में झिल्लीदार थैलियाँ, कुहनियाँ थाइरॉयड ग्रन्थि ।

पीठ के ऊपरी भाग के 12 थोरेसिक वरट्रीबा (12 – thoracic vertebrae)

1. अग्रबाहु तथा हाथ, श्वास-मार्ग (trachea ), भोजन-प्रणाल (oesophagus ).

2. हृदय वाल्व (coronary vessels).

3. छाती, फेफड़े, स्तन, साँस की नलिका ।

4. पित्ताशय ।

5. जिगर, रक्त, नाभि चक्र (solar plexus ).

6. आमाशय ।

7. उदर के नीचे की आँत (duodenum), अग्न्याशय (pancreas).

8. प्लीहा (spleen), डायाफ्राम ( diaphragm ).

9. आड्रेनल ग्रन्थियाँ।

10. गुर्दे ।

11. गवनियाँ (ureters) तथा गुर्दे

12. अंतड़ियाँ (small intestines), गर्भाशय नलियाँ (fallopian tubes).

कमरवाले भाग के 5 लम्बर वरट्रीबा (5-lumbar vertebrae)

1. बड़ी आँत ।

2. पेट (abdomen), एपेण्डिक्स (appendix), जाँघ (thigh).

3. लिंग अंग तथा ग्रन्थियाँ, मूत्राशय, घुटना ।

4. शियाटिक वातनाड़ी, पीठ के निचले भाग की मांसपेशियाँ तथा पुरःस्थ ग्रंथि (prostate gland).

5. टाँगे, टखने (ankles) तथा पैर ।

सैक्रम की 5 हड्डियाँ (sacrum 5 fused sacral vertebrae ).

- कूल्हे (hips)

कोक्सिजियल की 4 हड्डियाँ (coccyx – 4 fused coccygeal vertebrae).

- मलाशय (rectum), गुदा (anus).

यहाँ यह समझ लेना भी आवश्यक है कि यदि रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु में काफी समय से कोई विकार हो तो उस भाग से सम्बन्धित शरीर के अंगों में भी कोई विकार आ सकता है। रीढ़ की हड्डी के किस भाग से शरीर का कौन सा भाग या अंग सम्बन्धित है उसका विवरण ऊपर दिया गया है। ये भाग मुख्यतः रीढ़ की हड्डी तथा मेरुरज्जु के समानान्तर ही गर्दन तथा पेट में स्थित होते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है जब हम किसी अंग से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर दे रहे हों तो हाथों तथा पैरों में रीढ़ की हड्डी तथा मेरुरज्जु से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर जरूर प्रेशर दें क्योंकि हो सकता है कि रोग का मुख्य कारण उस विशेष अंग में न होकर रीढ़ की हड्डी या मेरुरज्जु में हो क्योंकि मेरुरज्जु शरीर में शक्ति संचालन का एक मुख्य धुरा है।

गर्दन, कंधे तथा पीठ में दर्द के प्रमुख कारण

गर्दन, कंधे, पीठ तथा टाँगों में दर्द के कई कारण हो सकते हैं। निम्नलिखित प्रमुख कारणों में से कोई एक या एक से अधिक कारण हो सकते हैं :-

- यह रोग उन लोगों को अधिक होता है जो सारा दिन बैठकर पढ़ने-लिखने, सिलाई, बुनाई, कशीदाकारी या कोई ऐसा काम करते हैं, जिसमें गर्दन तथा कमर प्रायः झुकी रहती है। जो स्त्रियाँ बिना आराम किये घंटों भर झुककर घर का कामकाज करती हैं तथा शारीरिक शक्ति से अधिक काम करती हैं, वे इन रोगों से अवश्य पीड़ित होती हैं।

- वजन बढ़ने से भी ये रोग हो जाते हैं क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी पर अधिक बोझ पड़ जाता है जिसे हड्डियाँ तथा मांसपेशियाँ सहन नहीं कर पाती। डाक्टरों का विचार है कि अगर आपका वजन वांछित वजन से 25 किलो अधिक है तो इसका अभिप्राय है कि आप दिन-रात 25 किलो का अतिरिक्त बोझ उठाए रखते हैं ।

- ये रोग उन लोगों को भी हो जाते हैं जिन्हें गठिया अस्थिसन्धि-शोथ (osteoarthritis) होता है या फिर जिन लोगों की हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। कई व्यक्तियों की रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों की परस्पर पकड़ भी ढीली पड़ जाती है।

- जो लोग सैर या व्यायाम बिल्कुल नहीं करते तथा सारा दिन कुछ न कुछ खाते रहते हैं । पेट में अधिक गैस बनने से भी ये रोग प्रायः अधिक कष्टजनक हो जाते हैं।

- संतुलित भोजन न लेना, भोजन में पूरी मात्रा में खनिज तथा विटामिन, खास कर विटामिन ‘डी’ न लेना, अधिक मात्रा में चीनी तथा बहुत मिठाइयां खाना इत्यादि ।

- टेढ़े-मेढ़े हो कर सोना, हमेशा ढीली चारपाई या लचकदार बिछौनों पर सोना, आरामदेह सोफों तथा गद्देदार कुर्सी पर घंटों भर बैठे रहना, ऊँचा सिरहाना लेना तथा टेढ़ा-मेढ़ा होकर बैठना भी इन रोगों का एक प्रमुख कारण है।

- जो स्त्रियाँ ऊँची ऐड़ी वाले जूते डालती हैं उन्हें भी प्रायः कमर, टाँगों तथा एड़ियों का दर्द हो जाता है।

- कई व्यक्तियों की रीढ़ की हड्डी में जन्म से भी कोई विकार होता है, दुर्घटना के समय रीढ़ की हड्डी पर चोट लगने या दबाव पड़ने के कारण उसी समय से या फिर कुछ दिनों, महीनों या वर्षों बाद ऐसे दर्द शुरू हो जाते हैं।

- गलत ढंग से बैठ कर कोई वाहन चलाने से भी गर्दन तथा कमर का दर्द हो जाता है। रीढ़ की हड्डी के किसी भाग में रसौली, कैंसर या टी० बी० के कारण भी ये दर्द हो जाते हैं ।

- अशांति, चिन्ता, निराशा, भय तथा सदमा इन रोगों के प्रमुख कारण हैं।

- मूत्र प्रणाली में किसी विकार, पुरःस्थ ग्रन्थि (prostate gland) की सूजन, आमाशय तथा अंतड़ियों के किन्हीं रोगों, बवासीर, खास कर खूनी बवासीर तथा कई स्त्रियों को प्रसव तथा लगातार कई प्रसवों के कारण भी ये रोग हो जाते हैं।

- पीठ की मांसपेशियों के दर्द के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे लगातार बीमारी के कारण कमजोर होना, चोट लगना, ठंड लगना, रक्त संचार ठीक न होना, शरीर की शक्ति से अधिक काम करना, पूरा आराम तथा पूरी निंद्रा न करना, अधिक बोझ उठाना, गलत ढंग से बोझ उठाना या व्यायाम करते समय मांसपेशियों पर अधिक जोर पड़ जाना इत्यादि ।

गर्दन तथा पीठ दर्द के लक्षण

गर्दन तथा पीठ दर्द के कई लक्षण हैं। ये अनेक रोगियों में एक दूसरे से मिलते जुलते तथा एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं। इन रोगों में पीड़ा बिना रुके लगातार हो सकती है या रुक-रुक कर हो सकती है। कई रोगियों को ऐसी पीड़ा केवल कामकाज करते समय तथा चलते-फिरते होती है, कइयों को उठने-बैठने, लेटने, झुकने, करवट लेने, दायें-बायें घूमने, बाजू आगे, पीछे या ऊपर करते समय या कोई वस्तु उठाते समय होती है।

पीड़ा किसी एक स्थान पर बनी रहती है या फिर रीढ़ की हड्डी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलती रहती है। इस प्रकार पीड़ा पीठ के किसी एक भाग से दूसरे भाग में पहुँच जाती है। कभी ऐसा होता है कि पीड़ा तीव्र होती है और रोगी चिल्लाना शुरू कर देता है और कभी काँटों की चुभन जैसी प्रतीत होती है। सामान्यतः दर्द गर्दन के पास, पीठ के मध्य भाग में या पीठ के बिल्कुल निचले भाग में होता है जहाँ से प्रायः किसी एक टाँग या दोनों टाँगों में पहुँच जाता है। टाँग का दर्द प्रायः टाँग के बाहरी तरफ नाड़ी में प्रतीत होता है।

कई रोगियों के एक पैर या दोनों पैरों का अँगूठा, एक या एक से अधिक अँगुलियाँ, एक पैर या दोनों पैरों का ऊपरी या नीचे का सारा या कुछ भाग प्रायः सुन्न (numb) सा हो जाता है।

प्रायः यह देखा गया है कि जिन रोगियों को गर्दन के पास या पीठ के ऊपरी भाग में दर्द होता है उनके एक या दोनों बाजुओं में भी दर्द होता है क्योंकि पीठ का ऊपरी भाग तथा बाजुओं की मांसपेशियाँ परस्पर सम्बन्धित होती हैं। गर्दन का दर्द प्रायः मानसिक अशांति और मांसपेशियों की कमजोरी, किसी एक या दोनों के कारण भी हो सकता है।

रीढ़ की हड्डी का वैज्ञानिक परीक्षण

विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति के कारण चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन आए हैं। अनेक नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप अब रोगियों का परीक्षण, रोगों का सही ज्ञान तथा विभिन्न रोगों का उपचार काफी आसान हो गए हैं। रीढ़ की हड्डी से सम्बन्धित रोग जिनका पहले ठीक ज्ञान प्राप्त करना कठिन था अब X-rays, myelogram, discogram तथा CATscan (computer axial tomography) से बहुत आसान हो गया है। इन सुविधाओं के कारण अब यह पता लग जाता है कि रीढ़ की हड्डी के किस भाग में विकार है तथा किस प्रकार का रोग है ।

इन रिपोर्टस से यह सहज ही पता लग जाता है कि गर्दन तथा पीठ के किस भाग में किस तरह की विकृति प्रायः होती है । रीढ़ की हड्डी से सम्बन्धित इस तरह के अनेक रोग एक्युप्रेशर से कुछ दिनों में ही दूर हो जाते हैं।

रीढ़ की हड्डी से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्र

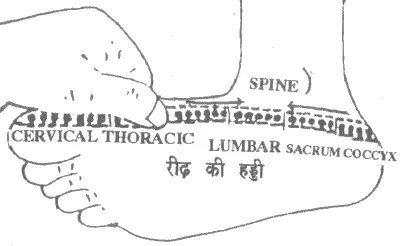

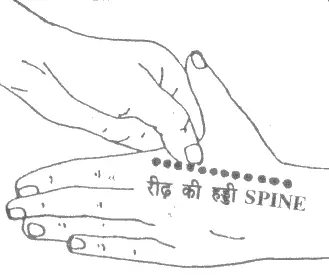

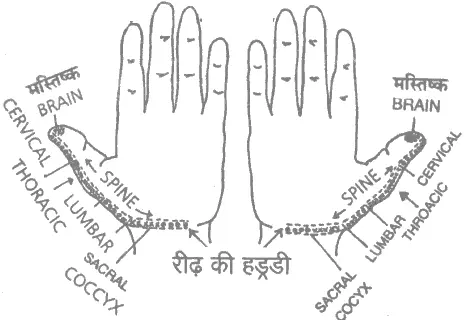

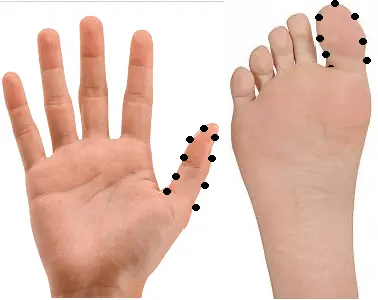

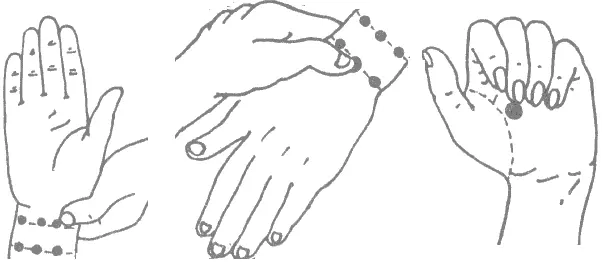

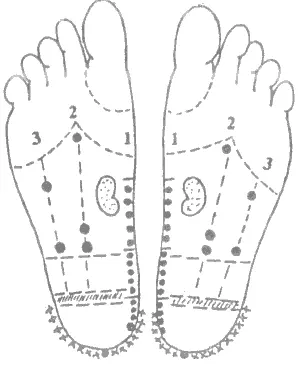

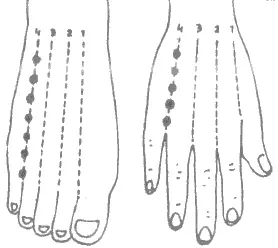

रीढ़ की हड्डी – मेरुदण्ड (vertebral column), मेरुरज्जु (spinal cord) तथा पीठ की मांसपेशियों (muscles of the back), सबके लिए दोनों पैरों में प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र अँगूठे के साथ शुरू होकर एड़ी के अन्तिम भाग तक जाते हैं जैसाकि आकृति नं० 2 में दर्शाया गया है। इसी तरह ये प्रतिबिम्ब केन्द्र हाथों पर पहली अँगुली के साथ वाले भाग तथा हाथों के अँगूठों के बाहरी भाग की तरफ होते हैं जैसाकि आकृति नं० 3 तथां 4 में दर्शाया गया है ।

गर्दन, कन्धे पीठ तथा अन्य रोगों की स्थिति में पैरों तथा हाथों में अँगूठे या किसी उपकरण से प्रेशर देकर देखना चाहिए, जो केन्द्र दबाने से असहनीय या अधिक दर्द करें, वही रोग से सम्बन्धित केन्द्र होते हैं। रोग निवारण के लिए इन केन्द्रों प्रेशर देना चाहिए।

गर्दन से सम्बन्धित रोग तथा उनका उपचार

गर्दन में रीढ़ की हड्डी का जो भाग आता है और जिसे ‘सरवाइकल वरट्रीबा’ कहते हैं, उस भाग में किसी प्रकार की विकृति आ जाने से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। कुछ प्रमुख रोग जिनसे अधिकतर लोग पीड़ित हैं, वे इस प्रकार हैं :

- गर्दन का दर्द- सरवाइकल स्पोन्डीलोसिस (cervical spondylosis- cervical prolapse)

- गर्दन की जकड़न (torticollis-stiff neck-wryneck)

- चक्कर आना (vertigo-illusion of revolving motion, eihter of oneself or one’s surroundings)

- कन्धे का दर्द, कन्धे की जकड़न तथा बाजू की नस का दर्द ( shoulder pain, frozen shoulder and brachial neuritis)

- अँगूठे में दर्द या जकड़न (pain, stiffness or restricted movement of thumb)

- लिखने में कठिनाई (writer’s cramp)

- कुहनी का दर्द (tennis elbow)

गर्दन से सम्बन्धित ये सब रोग जितने कष्टकर प्रतीत होते हैं एक्युप्रेशर द्वारा उतने ही शीघ्र दूर होते हैं। गर्दन का दर्द, गर्दन की जकड़न तथा चक्कर आना के रोग इस पद्धति द्वारा रोग की अवस्था अनुसार 7 से 15 दिनों में दूर हो जाते हैं, जबकि कन्धे का दर्द, कन्धे की जकड़न तथा बाजू की नस का दर्द कभी-कभी तो केवल एक दिन में ही, और अगर रोग पुराना हो तो एक-दो महीने या इससे भी कुछ अधिक समय में दूर होता है।

अँगूठे में दर्द या जकड़न तथा लिखने में कठिनाई का रोग कई लोगों का तो बहुत शीघ्र और कई व्यक्तियों का कई महीनों में ठीक होता है। कुहनी का दर्द प्रायः 10 से 15 दिनों में और कई रोगियों का इससे भी कम समय में दूर हो जाता है। गर्दन से सम्बन्धित उपरोक्त रोगों के मूलभूत कारणों तथा लक्षणों के बारे में विस्तृत जानकारी इसी अध्याय में पहले दी गई है।

सरवाइकल स्पोन्डीलोसिस (cervical spondylosis – abnormal movement and fixation of vertebral joints) तथा सरवाइकल स्पोन्डीलाइटिस (cervical spondytitis – inflammation of one or more vertebrae) – गर्दन की जकड़न तथा चक्कर आना के रोगियों की संख्या में गत कुछ वर्षों से काफी वृद्धि हो रही है ।

इन रोगों में गर्दन में थोड़े से लेकर तेज दर्द होता है। दर्द लगातार या फिर बैठने, लेटने, करवट लेने, हाथ हिलाने, थोड़ा बहुत काम करने, गर्दन घुमाने या ऊपर-नीचे करने से होता है । कइयों को गर्दन के दायें-बायें, पीछे या फिर उस भाग पर होता है जहाँ गर्दन पीठ से परस्पर मिलती है। कई लोगों को गर्दन के पीछे नीचे के भाग पर कुछ सूजन आ जाती है। कइयों को एक हाथ या फिर दोनों हाथों में दर्द होता है। कई लोगों की गर्दन लगभग स्थिर सी हो जाती है, बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं घूमती । दायें-बायें देखना उनके लिए लगभग असम्भव हो जाता है।

कई रोगियों को लगातार तथा कइयों को सवेरे उठते समय या फिर चलते-फिरते तथा बैठे हुए चक्कर आते हैं। दर्द तथा चक्कर आने के कारण न ही वे लेट पाते हैं और न ही नींद आती है। पहली बार चक्कर आने के कारण कई लोगों को यह संदेह हो जाता है कि ‘हार्ट अटैक’ हो गया है।

गर्दन से सम्बन्धित ‘एक्स-रेज’ की रिपोर्टस से रीढ़ की हड्डी में आये नुक्स का पता लग जाता है। जैसे पहले वर्णन किया गया है ये विकार कई प्रकार के होते हैं। रोगियों की जानकारी के लिए जहाँ यह बताना उचित होगा कि जवानी के बाद शरीर के दूसरे अंगों की भाँति हड्डियों में कमजोरी आना भी एक स्वाभाविक क्रिया है। चोट लगने के अतिरिक्त इस तरह के विकार आना कुदरती है, उनसे घबराना नहीं चाहिए।

‘एक्स-रेज़’ रिपोर्टस पढ़ने पर कई लोगों को कुछ भ्रांति हो जाती है यथा ‘हड्डियाँ खिसक गई हैं अब ये कैसे ठीक हो सकती हैं, इत्यादि । ऐसी भ्राँति मन में नहीं लानी चाहिए। दूसरे रोगों की भाँति ये रोग भी एक्युप्रेशर द्वारा कुछ दिनों में ही अवश्यमेव दूर हो जाते हैं।

ये रोग दफ्तरों में अधिक समय तक झुककर पढ़ने-लिखने का काम करने वाले कर्मचारियों विशेषकर बैंक कर्मचारियों, लेटकर पढ़ने वाले लोगों, अध्यापकों, गलत ढंग से तथा शक्ति से अधिक कार्य करने वाली गृहणियों, घंटों भर सिलाई, बुनाई व कशीदा करने वाले लोगों, गलत ढंग से तथा शारीरिक शक्ति से अधिक बोझ उठाने, आरामदायक कहे जाने वाले नरम बिस्तरों पर लेटने या व्यायाम न करने के कारण होते हैं। चिंता से भरपूर तेज जीवनगति (fast mechanical life full of tension) इसका अन्य प्रमुख कारण है ।

गर्दन से सम्बन्धित इन रोगों का वस्तुतः दवाइयों से कोई संतोषजनक उपचार नहीं है। डाक्टर ऐसे रोगियों को कुछ दर्दनिवारक दवाइयाँ खाने के अतिरिक्त ‘ट्रेक्शन ‘ (traction) तथा ‘सरवाइकल कॉलर'(cervical collar) लगाने के लिए कहते हैं । इनसे कुछ रोगियों को तो आराम आ जाता है पर अधिकतर लोगों को या तो आराम नहीं आता या फिर रोग बढ़ जाता है ।

कन्धे का दर्द, कन्धे की जकड़न तथा बाजू की नस का दर्द प्रायः कन्धे के भाग से सम्बन्धित स्नायुजाल में किसी विकृति, मांसपेशियों की कमजोरी, इस भाग के जोड़ में विकार, गर्दन के किसी भाग में किसी विकृति (cervical spondylitis) तथा बगल के नीचे कोमल भाग के अन्दर स्थित थैलियों (bursa) में सूजन आदि के कारण हो जाता है ।

ग्रन्थियों से सम्बन्धित बीमारियां (glandular diseases), गलत ढंग से उठने-बैठने-लेटने (bad posture), चोट लगना, शरीर की शक्ति घटना, रक्त की कमी तथा बाजुओं से अधिक काम लेना इस रोग के कुछ अन्य कारण हैं। रोग बढ़ जाने की अवस्था में बाजू पूरी तरह ऊपर नहीं उठाया जा सकता और न ही पीछे की ओर ले जाया जा सकता है। छोटी से छोटी वस्तु उठाने में भी काफी तकलीफ होती है।

कई लोगों के बाजुओं में, विशेषकर एक बाजू या फिर कुछ अँगुलियों में चेतनाशून्यता (numbness) आ जाती है तथा कभी-कभी दर्द (brachial neuritis) भी होने लगता है।

यह रोग मुख्यतः स्नायु संस्थान (nervous system) से सम्बन्धित 5, 6, 7 तथा 8 सरवाइकल समूह तथा 1 थोरेसिक नर्वज़ में किसी विकार के कारण होता है। यह रोग हाथों की विभिन्न नाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है यथा मीडिअन (median), अलनर (ulnar) तथा रेडिअल (radial ) न्यूराटिस (neuritis) – सूजन तथा दर्द आदि ।

अँगूठे में दर्द या जकड़न तथा लिखने में कठिनाई (writer’s cramp) के रोग आमतौर पर उन लोगों को होते हैं जो लिखने का अधिक काम करते हैं। पर अभी तक निश्चित रूप से इन रोगों के कारणों का पता नहीं चला है। डाक्टर प्रायः गर्दन के किसी भाग

किसी विकृति तथा अँगूठे की मांसपेशियों में कमजोरी इसका कारण बताते हैं । इन रोगों में कई लोगों को केवल अँगूठे में दर्द होता है, अँगूठे का अग्रभाग पूरी तरह मोड़ नहीं पाते या फिर मोड़ने पर काफी दर्द होता है, अँगूठा हथेली को छू नहीं पाता तथा अँगूठे से पैन इत्यादि पकड़ कर लिखने में काफी कठिनाई होती है, ठीक प्रकार लिखा नहीं जाता या फिर कुछ शब्द लिखने के बाद अँगूठा थक जाता है, पैन की पकड़ ढीली पड़ जाती है, शब्द ठीक प्रकार लिखे नहीं जाते या टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। कई लोगो को अँगूठे में दर्द के साथ कलाई में भी दर्द होता है।

कुहनी का दर्द (tennis elbow) मुख्यतः टेनिस के खिलाड़ियों को होता है पर यह रोग उन लोगों को भी हो जाता है जो टेनिस नहीं खेलते। यह रोग कुहनी तथा अग्रबाहु से अधिक काम लेने या गर्दन में किसी विकृति या दर्द (cervical spondylosis) के कारण होता है । शारीरिक शक्ति से अधिक काम करने से भी बाजू की मांसपेशियाँ खींची जाती हैं जिस कारण कुहनी के जोड़ पर सूजन आ जाती है और कुहनी की नसों पर दबाव पड़ने के कारण भी यह दर्द होने लगता है। इस रोग में दर्द के कारण प्रायः छोटी-सी वस्तु उठाना भी कठिन हो जाता है। यह रोग 40 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में अधिक देखा गया है।

रोग निवारण के लिए प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र

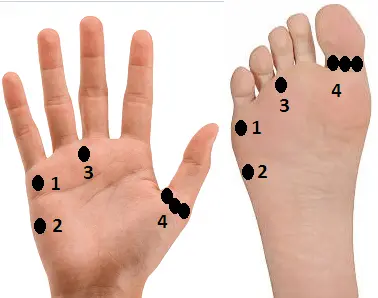

गर्दन से सम्बन्धित ऊपर बताये सब रोगों के प्रमुख एक्युप्रेशर केन्द्र हाथों तथा पैरों के अँगूटों के बाहरी तथा भीतरी भाग में होते हैं जैसाकि आकृति नं० 5 में दर्शाया गया है । दायें हाथ तथा दायें पैर के अँगूठे का बाहरी तथा भीतरी भाग गर्दन के दायीं तरफ के बाहरी भाग से सम्बन्धित है तथा बायें हाथ तथा बायें पैर के अँगूठे का बाहरी भाग गर्दन के बायीं तरफ के बाहरी भाग से। अँगूठों का ऊपरी भाग गर्दन के ऊपरी भाग तथा अँगूठों का नीचे का भाग (आकृति नं० 6, प्वाइण्ट नं० 4) गर्दन के नीचे के भाग से सम्बन्धित है। गर्दन के जिस भाग में दर्द या जकड़न हो अगर उसी अनुसार प्रेशर दिया जाये तो रोग बहुत शीघ्र दूर होता है। इन केन्द्रों पर प्रेशर हाथों के अँगूठों या किसी पतली गोल मुलायम लकड़ी, बालपैन या पेन्सिल से दिया जा सकता है।

जिन लोगों को सवेरे उठते समय सिर में बहुत चक्कर आते हैं अगर वे एक-दो मिनट तक दोनों हाथों के बाहरी तथा भीतरी भाग (on the edge of big toes) पर प्रेशर देकर उठें तो उन्हें बिल्कुल चक्कर नहीं आयेंगे। सवेरे या दिन में जब चक्कर आने लगें तो इन भागों पर प्रेशर देने से चक्कर आने एकदम बन्द हो जाते हैं। चक्कर आने की स्थिति में कानों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए क्योंकि कई बार आंतरिक कानों में किसी विकार के कारण चक्कर आते हैं।

तलवों तथा हथेलियों में भी कन्धों, बाजुओं तथा गर्दन के रोगों से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्र सबसे छोटी अँगुली से थोड़ा नीचे होते हैं जैसाकि आकृति नं० 6 (प्वाइण्ट नं० 1) में दर्शाया गया है।

जिन लोगों का कन्धा जकड़ सा जाता है (frozen shoulder), बाजू ऊपर नहीं उठाया जाता या पीछे नहीं जाता विशेषकर लकवा की अवस्था में ऐसे रोगों में इन केन्द्रों पर प्रेशर देने से काफी लाभ पहुँचता है। इनके अतिरिक्त तलवों तथा हथेलियों में आकृति नं० 6, प्वाइण्ट 3 के स्थान पर प्रेशर देने से इन रोगों में आश्चर्यजनक आराम मिलता है।

गर्दन से सम्बधित सभी रोगों में कन्धों के जोड़ों (shoulder blades) में दर्द आ जाता है। पैरों तथा हाथों में इन भागों के प्रतिबिम्ब केन्द्र अँगूठों के नीचे का स्थूल हिस्सा होता है। इन केन्द्रों की स्थिति तथा इन पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 7 में दिखाया गया है। उपरोक्त वर्णन किए गए सारे रोगों को दूर करने के लिए पैरों तथा हाथों के ऊपर सारे चैनलस विशेषकर पहले चैनल तथा अँगुलियों के ऊपर हाथ के अँगूठे के साथ प्रेशर देना चाहिए।

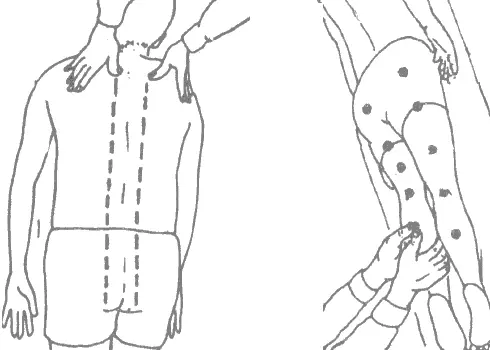

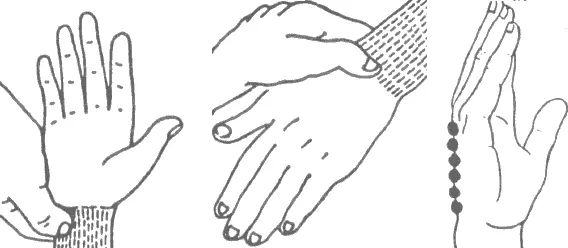

कुहनी का दर्द दूर करने के लिए हाथों तथा पैरों के अँगूठों के बाहरी तथा भीतरी केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त पैरों तथा हाथों के बाहरी तरफ आकृति नं० 6 (प्वाइन्ट 2) के स्थान पर प्रेशर देना चाहिए। इस रोग के लिए ये बहुत ही प्रभावी केन्द्र हैं। कुहनी के दर्द की स्थिति में पैरों तथा हाथों के ऊपर चौथे चैनलस में अवश्य प्रेशर देना चाहिए। कुहनी का दर्द (tennis elbow) के रोग में उपरोक्त बताई विधियों के अनुसार प्रेशर देने के अतिरिक्त कुहनी के उस भाग पर भी प्रेशर देना चाहिए जहाँ अग्रभुज (forearm ) को ऊपरी भाग से मिलने पर त्रिकोण सा बनता है जैसाकि आकृति नं० 8 में दर्शाया गया है। त्रिकोने स्थान पर बने वाइण्ट (extreme end of the inner and outer crease of he elbow) पर दूसरे हाथ का अँगूठा या अँगुली रखकर बाजू को सीधा करके तीन बार 5 से 7 सेकंड तक गहरा प्रेशर दें।

गर्दन के रोगों से सम्बन्धित सहायक प्रतिबिम्ब केन्द्र

पहले जितने प्रतिबिम्ब केन्द्र दर्शाए गए हैं, वे गर्दन तथा गर्दन से सम्बन्धित रोग दूर करने के लिए प्रमुख केन्द्र कहे जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ सहायक केन्द्र भी हैं। अगर इन अनुसार भी प्रेशर दिया जाए तो कई रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं। पर यह आवश्यक नहीं है कि रोग दूर करने के लिए सब केन्द्रों पर प्रेशर दिया जाए।

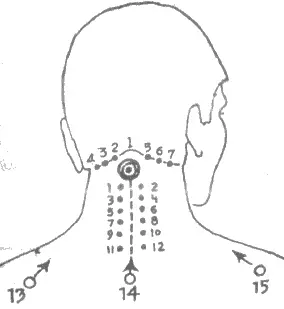

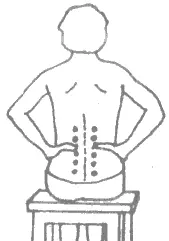

गर्दन के समस्त रोगों में गर्दन के पीछे (back side of neck) तथा पीठ के ऊपरी भाग पर (आकृति नं० 9) भी प्रेशर दें। सबसे पहले खोपड़ी और गर्दन की मिलन रेखा के मध्य भाग (medulla oblongata) जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है पर, प्वाइण्ट 1 पर हाथ के अँगूठे से, प्रत्येक बार 3 सेकंड तक, तीन बार रोगी की सहनशक्ति अनुसार, हल्का से मध्यम प्रेशर दें।

उसके बाद क्रमशः प्वाइण्ट 2, 3, 4, 5,6 तथा 7 पर 3 सेकंड प्रति प्वाइण्ट, तीन बार प्रेशर दें। इन केन्द्रों पर प्रेशर देने के बाद हाथ के अँगूटे तथा अँगुलियों के साथ गर्दन पर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ लगभग आधा इन्च की दूरी पर 1 से 12 प्वाइण्टस पर तीन बार प्रेशर दें। यह प्रेशर बहुत जोर से नहीं अपितु हलका हलका दें।

गर्दन के इन सबकेन्द्रों पर रोगी स्वयं भी अपने हाथ पीछे की और करके हाथों की अँगुलियों तथा अंगों के साथ प्रेशर दे सकता है । गर्दन पर प्रेशर देने के बाद पीठ के ऊपरी भाग में प्वाइण्ट 14 जोकि 7th cervical vertebra का स्थान हैं, पर अँगूठे के साथ गर्दन की दिशा में तीन बार प्रेशर दें। इसके बाद प्वाइण्टस 13 तथा 15 पर हाथों के अँगूठे रख कर दोनों कानों की दिशा में प्रेशर दें।

बाजुओं से सम्बन्धित प्रत्येक रोग को दूर करने के लिए भी ये अत्यंत ही प्रभावशाली केन्द्र हैं। इन सब रोगों की अवस्था में गर्दन के बाहरी भागों तथा कन्धे की हड्डी (shoulder blades ) के साथ-साथ दोनों तरफ भी प्रेशर देना चाहिए। अगर रोगी को चक्कर (vertigo) आते हैं तो गर्दन के ऊपर किसी केन्द्र पर भी प्रेशर न दें। ऊपर बताए हाथों तथा पैरों के सब केन्द्रों पर प्रेशर दे सकते हैं। हाथों तथा पैरों के ही प्रमुख केन्द्र हैं।

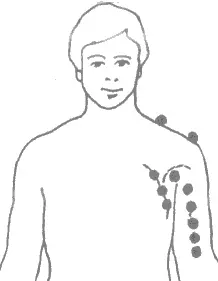

कन्धे की जकड़न (frozen shoulder) तथा दर्द, कुहनी में दर्द, कलाई (wrist) तथा अँगूठे का दर्द दूर करने के लिए आकृति नं० 10 में दिखाये प्रतिबिम्ब केन्द्रों के अनुसार अग्रभुजाओं (forearms) के सामने तथा पीछे वाले भाग पर प्रत्येक केन्द्र पर 2 सेकंड तक प्रेशर देने से ये रोग शीघ्र दर हो जाते हैं ।

बगल के बिल्कुल नीचे (आकृति नं० 11) अँगूठे से हलका सा तीन बार, तथा कन्धों, छाती के ऊपरी भाग तथा बाजू के ऊपरी भाग पर प्रत्येक केन्द्र पर कुछ सेकंड के लिए तीन बार प्रेशर देने से ये रोग शीघ्र दूर करने में काफी सहायता मिलती है।

अँगूठे का दर्द, अँगूठे की जकड़न, अँगूठे से लिख न पाना तथा अँगूठा सुन होने की स्थिति में कलाई के सामने वाले भाग तथा कलाई के ऊपर वाले भाग पर पहली क्रीज़ से तीन अँगुली के अन्तर पर तीन स्थानों ( आकृति नं० 12) पर प्रेशर देने से यह दर्द या तो काफी कम हो जाता है या दूर हो जाता है।

लिखने में कठिनाई (writer’s cramp ) रोग से उम्बन्धित हथेली में एक विशेष केन्द्र है। मुट्ठी मिलाने पर मध्य की अँगुली का अग्रभाग जहाँ हथेली को छूता है, उसी स्थान पर ( आकृति नं० 12) यह केन्द्र होता है। अँगूठे से इस केन्द्र को एक-दो मिनट तक लगातार दबाना चाहिए।

कानों के निचले भाग पर गर्दन से सम्बन्धित (आकृति नं० 13) केन्द्र हैं। अगर हो सके तो इन पर भी अँगूठे तथा अँगुली से प्रेशर देना चाहिए।

कन्धे में जकड़न को दूर करने के लिए गुर्दों से सम्बन्धित केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए ताकि कन्धे के जोड़ों में जमा व्यर्थ तत्त्व शीघ्र शरीर से बाहर निकल जाएँ। और कन्धों की क्रिया ठीक हो जाए। ऊपर बताये सारे रोग शीघ्र दूर करने के लिए उपचार के दिनों में रोगी को साधारण दिनों से अधिक पानी पीना चाहिए।

पीठ, टाँगों, कूल्हे, पैर व एड़ियों का दर्द तथा उसका उपचार

- पीठ तथा टाँगों का दर्द (back and leg pains)

- कमर दर्द (lumbago)

- सलिप – प्रोलैप्स डिस्क (slipped-prolapsed disc)

- पैरों तथा एड़ियों का दर्द (feet and heels pain)

- पैर का लकवा (foot-dron)

- पिण्डली में ऐंठन (cramp in calf)

पीठ, कमर, टाँगों, सलिप प्रोलैप्स डिस्क, कूल्हे, पैर व एड़ियों का दर्द तथा पैरों का लकवा के रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। रहन-सहन के ढंग में काफी परिवर्तन तथा भागदौड़ की दिनचर्या के कारण गाँवों की अपेक्षा शहरों में बहुत बड़ी संख्या में लोग इन रोगों से पीड़ित हैं। पीठ के दर्द को साधारणतः स्पाइन, रीढ़ की हड्डी तथा मेरुदण्ड का दर्द (spinal pain or backache) कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे पीठ की मांसपेशियों का दर्द (muscular pain) भी कहा जाता है क्योंकि यह केवल रीढ़ की हड्डी वाले भाग में न होकर पीठ के किसी भाग में भी हो सकता है। इन रोगों के कारणों तथा लक्षणों का विवरण पहले दिया जा चुका है।

‘सलिप – प्रोलैप्स डिस्क’ (slipped-prolapsed disc) के रोगियों में भी दिन प्रतिदिन काफी वृद्धि हो रही है। बहुत से रोगी जिनको रीढ़ की हड्डी के गठन के सम्बन्ध में ज्ञान नहीं होता वे यह समझ लेते हैं कि डिस्क हिलकर बाहर निकल गई है व रीढ़ की हड्डी टूट गई है।

‘डिस्क’ के बारे में मोटे तौर पर यह समझने की जरूरत है कि यह प्रत्येक दो वरट्रीबा (vertebrae) के बीच वह कोमल भाग है जो इनको प्राकृतिक लचक तथा संतुलन प्रदान करता है। जब अधिक काम या किन्हीं अन्य कारणों से डिस्क में भरपूर कुदरती फैलाव नहीं रहता, गति नहीं रहती या स्फोटन (rupture) हो जाता है तो नर्वज़ पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। बढ़ती उम्र में रीढ़ की हड्डी की कम क्षमता, शक्ति से अधिक वजन उठाने या गलत ढंग से वजन उठाने, ऊँचाई से कूदने तथा गिरने के कारण डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है।

गलत ढंग से वजन उठाने पर रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर लगभग 16 गुणा दबाव पड़ता है। ऐसा भी देखा गया है कि कई लोगों को जोर से छींकने या खाँसने पर भी ये रोग हो जाता है । प्रायः यह रोग कमर के निचले भाग लम्बर 4 तथा 5 व सैक्रल 1 की डिस्क पर होता है जिस कारण शियाटिक वातानाड़ी का दर्द शुरू हो जाता है और कमर के अतिरिक्त एक या दोनों टाँगों में रहने लगता है।

प्रोलैप्स डिस्क के कारण कई रोगियों की एक जाँघ (thigh) तथा टाँग का अन्य भाग भी कमजोर तथा पतला पड़ जाता है। कभी-कभी तो कई रोगियों के कमर का संतुलन बिगड़ जाता है जिससे एक टाँग दूसरी टाँग से कुछ छोटी हो जाती है या एक टाँग दूसरी टाँग से कुछ बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था हज़ारों में से किसी एक रोगी की होती है।

‘सलिप-प्रोलैप्स डिस्क’ का दर्द जब असहनीय हो जाए तो डाक्टर प्रायः ऑपरेशन करवाने की सलाह देते हैं। ऑपरेशन के बाद कई रोगी तो ठीक हो जाते हैं पर कइयों की दशा पहले से भी अधिक बिगड़ जाती है। मेरे पास अनेक ऐसे रोगी आये हैं जिनकी टाँगें ऑपरेशन के बाद बिल्कुल रह गई हैं और वे चल नहीं पाते।

पाश्चात्य डाक्टर तो अब इस बात को स्वीकार करने लग गए हैं कि जहाँ तक हो सके अन्य विधियों द्वारा डिस्क का इलाज किया जाए क्योंकि बहुत थोड़े रोगियों को वास्तव में ऑपरेशन की आवश्यकता होती है।

पीठ तथा टाँगों से सम्बन्धित प्रमुख प्रतिबिम्ब केन्द्र

पीठ के निचले भाग कमर, कूल्हे, टाँगो, पैर तथा एड़ियों के दर्द व प्रोलैप्स – सलिप डिस्क प्रमुख केन्द्र पैरों में चैनल 1, 2 तथा 3 में तथा एड़ियों के साथ-साथ होते हैं जैसाकि आकृति नं० 14 में दर्शाया गया है। चैनल नं० 1 में दर्शाये प्वाइण्टस इन रोगों के विशेष केन्द्र हैं जोकि लम्बर 4, 5 तथा सैक्रल 1 से सम्बन्धित हैं। इन केन्द्रों पर दिन में एक या दो बार प्रेशर देने से ये रोग बहुत शीघ्र दूर हो जाते हैं। अगर रोग पुराना हो तो कुछ समय लग सकता है अन्यथा रोग की अवस्था अनुसार एक से तीन सप्ताह में रोगी पूरी तरह ठीक हो जाता है। कई रोगियों को तो पहली बार ही आश्चर्यजनक आराम मिलता है।

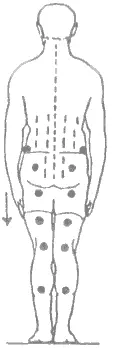

आकृति नं० 15 में दर्शाये गोल निशान वाले केन्द्रों तथा अंकित केन्द्रों पर प्रेशर देकर देंखे, जो केन्द्र दबाने से अधिक दर्द करें, वही रोग के प्रमुख केन्द्र हैं। अच्छा तो यही है कि रोग की अवस्था में गोल तथा अंकित सब केन्द्रों पर प्रेशर दिया जाये चाहे वे दबाने से दर्द करें या न करें। शियाटिका दर्द के लिए यही प्रमुख केन्द्र हैं। लम्बर, सैक्रम तथा कोक्सिजियल के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 2 तथा आकृति नं० 3 में क्रमशः दिखाया गया है।

अँगूठे के अतिरिक्त किसी गोल मुलायम उपकरण के साथ भी इन केन्द्रों पर प्रेशर दिया जा सकता है। एड़ी के मध्य भाग पर प्रेशर देने से टाँगों का किसी प्रकार का दर्द तथा शियाटिका बहुत शीघ्र दूर होते हैं। हाथों के ऊपरी भाग तथा हथेलियों के निचले भाग में शरीर के इन भागों से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों की स्थिति आकृति नं० 4 में दिखाई गई है।

इन रोगों में सारी पीठ पर या विशेष कर पीठ के निचले भाग में रीढ़ की हड्डी से थोड़ा हट कर, कूल्हों के ऊपर तथा कुल्हों के साथ व टाँगों के पीछे ( आकृति नं० 15) प्रेशर देने से भी अधिकतर रोगियों को आराम मिलता है।

अगर किसी रोगी को इन केन्द्रों पर प्रेशर देने से दर्द कुछ बढ़े तो उन्हें इन केन्द्रों पर प्रेशर न दें। उन्हें पैरों तथा हाथों पर प्रेशर देने से ही रोग दूर हो जाएगा। रोग दूर होने में केवल दो-चार दिन अधिक लग सकते हैं। घुटनों के पीछे मध्य भाग तथा पिंडलियों (घुटनों के नीचे टाँगों के पीछे मांसल भाग calves) पर प्रेशर देने से टाँगों का प्रत्येक तरह का दर्द, शियाटिका, एड़ियों व पैरों का दर्द तथा फुटड्राप शीघ्र दूर हो जाते हैं। पीठ तथा टाँगों पर प्रेशर देने का ढंग आकृति नं० 16 में दिखाया गया है।

पीठ पर प्रेशर देने का ढंग यह है कि रोगी को सख़्त चारपाई या भूमि पर किसी बिछौने पर पेट के बल लिटा कर अँगूठों से प्रेशर दें। पहले एक टॉंग के कूल्हे (buttock) के निचले भाग में मध्य स्थान पर (middle of crease of buttock) दोनों अँगूठों के साथ लगभग 3 सेकंड, तीन बार गहरा प्रेशर दें। इसके बाद कूल्हे और घुटनों के मध्य भाग पर तीन बार फिर घुटनों के पीछे मध्य भाग पर (इस भाग पर प्रेशर बड़ी सावधानी से रोगी की सहनशक्ति अनुसार दें ), उसके बाद टाँग के निचले हिस्से में मध्य भाग पर तीन बार प्रेशर दें। एक टाँग पर प्रेशर देने के बाद दूसरी टाँग पर उसी प्रकार प्रत्येक प्वाइण्ट पर लगभग 3 सेकंड तक तीन बार प्रेशर दें।

टाँगों के भाग पर प्रेशर देने के बाद पीठ के निचले भाग पर लम्बर, सैक्रम तथा कोक्सिजियल भाग के साथ रीढ़ की हड्डी से थोड़ी दूरी पर दोनों तरफ हाथों के अँगूठों के साथ प्रत्येक केन्द्र पर तीन बार प्रेशर दें। इसके बाद रोगी को पहले एक तरफ तथा फिर दूसरी तरफ करवट के बल लिटा कर नितम्ब वाली हड्डी के साथ दोनों तरफ पीठ के बिल्कुल निचले भाग में मध्य के केन्द्रों तथा दोनों नितम्बों की बाहरी तरफ दर्शाए केन्द्रों पर लगभग 3 सेकंड तक, तीन बार प्रेशर दें।

तलवों की भाँति बाहरी टखनों के बिल्कुल नीचे मध्य भाग पर ( आकृति नं० 17) अँगूठे या अँगुली से प्रेशर देने से इन रोगों में एकदम आराम मिलता है। कुछ क्षणों के लिए तो ऐसे अनुभव होता है कि दर्द बिल्कुल दूर हो गया है। यह केन्द्र बहुत ही नाजुक व कोमल होता है, अतः इस पर प्रेशर हलका तथा रोगी की सहनशक्ति अनुसार देना चाहिए। अच्छा तो यह रहेगा कि प्रेशर टखने के चारों तरफ दिया जाए।

पीठ, टाँगों तथा घुटने का दर्द दूर करने के लिए पैरों की सारी अँगुलियों विशेषकर अँगूठे के साथ वाली दो अँगुलियों पर दिया प्रेशर मानों जादू सा काम करता है। प्रेशर हाथ के अँगूठे तथा अँगुलियों के साथ ऊपर से नीचे की ओर मालिश की भाँति देना चाहिए। इन रोगों में टाँगों के निचले भाग पर एड़ी से थोड़ा ऊपर दिया प्रेशर भी (आकृति नं० 18) काफी प्रभावी रहता है। इन रोगों में पैरों तथा हाथों के ऊपर चौथे चैनल में (आकृति नं० 19) नियमित रूप से प्रेशर देने से ये रोग जल्दी दूर होते हैं। पीठ के निचले भाग तथा टाँगों के दर्द की हालत में अपने हाथ पीछे करके रीढ़ की हड्डी से थोड़ा हट कर ऊपर से नीचे ( आकृति नं० 20) की ओर अँगूठों से प्रेशर देने से भी काफी आराम मिलता है।

कई लोगों को गर्दन में किसी विकृति के कारण भी पीठ का दर्द होता है, अतः पीठ दर्द होने की स्थिति में गर्दन से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी अवश्य प्रेशर दें ।

सहायक प्रतिबिम्ब केन्द्र

ऊपर जितने भी प्रतिबिम्ब केन्द्रों का वर्णन किया गया है वे इन रोगों से सम्बन्धित प्रमुख केन्द्र कहे जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त नीचे दर्शाए यदि कुछ या सब सहायक प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर दिया जाए तो ये रोग बहुत जल्दी दूर होते हैं।

दोनों हाथों पर कलाई के दोनों तरफ (आकृति नं० 21) तथा छोटी अँगुली की तरफ हाथ के बाहरी भाग पर प्रेशर देने से ये रोग दूर करने में सहायता मिलती है।

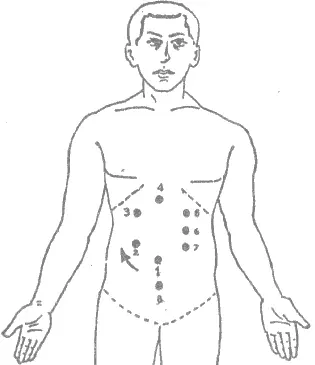

इन रोगों में दोनों पैरों तथा दोनों हाथों में गुर्दों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर दें। पीठ, टाँग तथा शियाटिका रोगों का कई बार मुख्य कारण पेट में कई तरह के विकार होते हैं,

इसलिए आकृति नं० 22 में दर्शाये 8 प्वाइण्टस पर प्रेशर देने से ये रोग दूर करने में सहायता मिलती है। वैसे भी ये प्वाइण्टस पेट में पाँच तत्त्वों पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु तथा आकाश के सूचक हैं जिनसे हमारे शरीर की रचना हुई है। इन केन्द्रों पर प्रेशर देने से शरीर में क्षीण हो रही शक्ति तेज हो जाती है।

पेट के इन प्वाइण्टस पर क्रमश: 1 प्वाइण्ट (नाभि से शुरू करके बारी-बारी आठों प्वाइन्टस पर प्रेशर दें। प्रत्येक प्वाइन्ट पर केवल कुछ सेकंड के लिए ही प्रेशर दें। प्रेशर देने का एक चक्र पूरा करके, फिर दूसरा तथा फिर तीसरा, अर्थात प्रत्येक प्वाइण्ट पर तीन बार प्रेशर दें। प्रेशर दाहिने हाथ की पहली तीन अँगुलियों के साथ दें। अगर दाहिने हाथ पर बायाँ हाथ रखकर प्रेशर दें तो प्रेशर तनिक गहरा पड़ेगा। पेट पर बड़े ध्यान से, धीरे से तथा आराम से, जितना रोगी सहन कर सके उतना प्रेशर दें। खाना खाने से पहले किसी समय या खाना खाने के दो-तीन घंटे बाद ही पेट के प्वाइण्टस पर प्रेशर देना चाहिए।

टाँग का दर्द विशेषकर शियाटिका, टाँग की कमजोरी या पैरों की अँगुलियों की चेतनाशून्यता की स्थिति में टाँग के भीतरी भाग (inner side of thigh) पर बिल्कुल मध्य में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर अँगूठे के साथ प्रेशर देने (आकृति नं० 23) से भी इन रोगों का प्रकोप काफी कम हो जाता है। कानों के सामने वाले भाग पर ऊपर के हिस्से में ( आकृति नं० 24) लम्बर तथा सैक्रम के प्रतिबिम्ब केन्द्र होते हैं। अतः रोग की स्थिति में इन केन्द्रों पर भी प्रेशर दिया जा सकता है। प्रेशर अँगूठे के साथ हलका हलका केवल कुछ सेकंड के लिए ही देना चाहिए।

कूल्हे का दर्द : कई लोगों को चोट लगने या किसी अन्य कारण एक या दोनों कूल्हों में दर्द रहता है। कूल्हे का दर्द दूर करने के लिए आकृति नं० 14 तथा 15 में दर्शाये केन्द्रों पर विशेष रूप से तथा दूसरे केन्द्रों पर भी प्रेशर दिया जा सकता है।

एड़ी का दर्द : कुछ व्यक्तियों विशेषकर शरीर से भारी औरतों को किसी एक या दोनों एड़ियों में दर्द रहने लगता है। एड़ी की हड्डी में सूजन आ जाने या हड्डी का रूप विकृत हो जाने के कारण भी दर्द रहने लगता है। एड़ी का दर्द दूर करने के लिए पीठ तथा टाँगों के पीछे, हाथों के ऊपर तथा हथेलियों के निचले भाग, टखनों के साथ-साथ, एड़ी से थोड़ा ऊपर टाँगों के निचले भाग तथा कलाई पर प्रेशर देना चाहिए।

एड़ियों का दर्द दूर करने के लिए आकाशवेल के पानी का सेंक भी बहुत गुणकारी है। आकाशवेल को अमरवेल भी कहते हैं। यह कई वृक्षों तथा पौधों पर फैली बिना जड़ तथा बिना पत्तों की पतली तारों की भाँति प्रायः हलके हरे या पीले रंग की बेल होती है। किसी बर्तन में 5-6 गिलास पानी डालकर उसमें मुट्ठीभर आकाशवेल डालकर अच्छी तरह उबालें। इस उबले पानी को किसी खुले बर्तन में डालकर हलके गर्म पानी में पैर रखकर बैठ जायें। पानी इतना होना चाहिए ताकि एड़ी के ऊपरी भाग तक आ जाये। इस प्रकार 10-15 मिनट तक दिन में एक या दो बार सेंक करें। यह पानी दो-तीन दिन पुनः उबाल कर प्रयोग किया जा सकता है।

फुटड्राप : चोट लगने या किन्हीं अन्य कारणोंवश कई लोगों को फुटड्राप हो जाता है। चलने में तो कठिनाई आती ही है इसके साथ पैर की अंगुलियों तथा टखने के साथ पैर को ऊपर नीचे करना असम्भव हो जाता है, पैर सुन्न भी हो जाता है, चप्पल आदि डालने पर कई बार यह ज्ञान भी नहीं होता कि पैर में चप्पल है भी कि नहीं। फुटड्राप को ठीक करने के लिए पीठ के निचले भाग से सम्बन्धित सारे प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त आकृति नं० 19 में पैर के ऊपर दर्शाये पाँच प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए।

पिण्डली में ऐंठन (cramp in calf) : कई लोगों को बैठे हुए, आराम करते हुए या फिर सोये हुए एकाएक किसी एक पिण्डली में जोर से काफी दुःखदायी तथा छटपटा देने वाली ऐंठन पड़ जाती है। यह दर्द अधिकतर बीमार व्यक्तियों या फिर बहुत ही थके लोगों को होता | कुछ मिनटों के बाद यह स्वयं दूर भी हो जाता है पर जितनी देर रहता है बहुत ही कष्ट देता है। कई महीनों या वर्षों बाद तो अधिकतर व्यक्तियों को पिण्डली में ऐंठन पड़ जाती है पर इसका बार-बार प्रहार रोकना चाहिए। जब ऐंठन पड़े तो एकदम पिण्डली के पीछे तथा बाहरी टखने के नीचे अँगूठों तथा अँगुलियों से प्रेशर देना चाहिए। इसको रोकने के लिए नियमित रूप से कुछ दिनों तक तलवों में, पीठ के निचले भाग, टाँगों पर तथा टखनों के नीचे तथा साथ-साथ प्रेशर देना चाहिए जैसाकि आकृति नं० 14, 15, 16 तथा 17 में दर्शाया गया है।

सांकेतिक दर्द क्षेत्र (Referral Pain Areas)

एक्युप्रेशर की यह एक विलक्षण विशेषता है कि दर्द से सम्बन्धित अंग को बगैर छुए सफल इलाज किया जा सकता है। शरीर को दस समानान्तर भागों (ten similar zones) में बाँटा गया है अर्थात पाँच भाग शरीर के दायीं तरफ तथा पाँच बायीं तरफ। उदाहरण के तौर पर जो केन्द्र हाथों की पहली दूसरी अँगुली के बीच पड़ता है वही केन्द्र पैरों की पहली दूसरी अँगुली के बीच उसी स्थान अनुरूप होगा।

मान लीजिए कि किसी रोगी के दायें पैर पर चोट लगने के कारण उसकी पहली दूसरी अँगुली के मध्य भाग तथा चौथी-पाँचवी अँगुली के मध्य भाग पर दर्द हो रहा है। ये दर्द दूर करने के लिए पैर के इन भागों पर प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं । दायें हाथ के ऊपरी भाग पर (आकृति नं० 19) दर्द केन्द्रों के अनुरूप प्रेशर देकर पैर का दर्द दूर किया जा सकता है। हाथों का आकार पैरों के आकार से कुछ छोटा होता है, अतः आकार के अनुपात के अनुसार दर्द का केन्द्र कुछ आगे-पीछे हो सकता है। प्रेशर देकर दर्द केन्द्र को ढूँढ लेना चाहिए | इस विधि को सांकेतिक दर्द निवारक विधि कहते हैं। बाजुओं, हाथों, टाँगों तथा पैरों में किसी प्रकार के दर्द को इस विधि द्वारा दूर किया जा सकता है।

कई लोग पीठ का सहारा देने के लिए और पीठ के दर्द से बचने के लिए लम्बर पट्टी (lumbar brace) या बेल्ट तथा गर्दन के लिए कालर (collar for the neck) का प्रयोग करते हैं। अगर पीठ या गर्दन का दर्द असहनीय हो तो सफर आदि में जहाँ अधिक झटके लगने की संभावना हो, तब इन साधनों का प्रयोग कर लेना चाहिए | साधारण अवस्था में इन साधनों का प्रयोग छोड़ना ही चाहिए क्योंकि इन के लगातार प्रयोग से मांसपेशियाँ कमजोर पड़ जाती हैं। एक्युप्रेशर से ये साधन कुछ दिनों में ही छोड़े जा सकते है ।

यह आवश्यक नहीं है कि रोग निवारण के लिए इस अध्याय में बताये सब प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर दिया जाये। बहुत से रोगियों को तो एक-दो केन्द्रों पर प्रेशर देने से आराम आ जाता है। अगर रोग पुराना हो और शीघ्र आराम न आ रहा हो या दर्द अधिक हो तो विभिन्न प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना लाभकारी रहता है।

दर्दों के बहुत से रोगों का मुख्य कारण मोटापा होता है। जिन व्यक्तियों का वजन अधिक हो उनको वजन कम करने के लिए थाइरॉयड ग्रन्थि, जिगर तथा गुर्दों सम्बन्धी हाथों तथा पैरों में प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए क्योंकि अगर वजन न घटाया जाए तो रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त बोझ बना रहेगा जिस कारण स्थायी आराम नहीं आ सकता। मोटापा दूर करने के लिए इस पुस्तक में विस्तार सहित वर्णन किया गया है।

स्त्रियों को कमर या पीठ का दर्द जननेन्द्रियों में किसी विकार खासकर श्वेत प्रदर (leucorrhea) के कारण भी हो सकता है। इसलिए स्त्रियों को कमर या पीठ के दर्द की स्थिति में अन्य प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त समस्त ग्रन्थियों, गर्भाशय ( uterus ), डिम्ब ग्रन्थियों (ovaries) तथा गर्भाशय नलिकाओं (fallopian tubes) सम्बन्धी केन्द्रों पर भी अवश्य प्रेशर देना चाहिए।

पीठ के प्रत्येक दर्द, शियाटिका, जोड़ों में दर्द तथा गठिया रोगों में अगर एक्युप्रेशर के साथ बायोकेमिक कम्बीनेशन नं० 19 (Biochemic Combination 19 ) की टिकियॉ ली जायें तो ‘बहुत ‘जल्दी आराम आ जाता है। यह दवाई बन्द शीशी में होम्योपैथिक कैमिस्ट से मिलती हैं। चार टिकियाँ एक ही समय, दिन में चार बार तीन-तीन घण्टे के अन्तर पर लेनी चाहिए, अर्थात दिन में कुल 16 टिकियाँ । अच्छा रहेगा अगर यह दवाई 5-7 चम्मच पानी गर्म करके उसमें घोल कर ली जाए । यह दवाई लाभदायक भी है तथा कोई नुकसान होने का डर भी नहीं है।

पीठ का दर्द दूर करने में विटामिन-सी का महत्त्वणीय योगदान है। विटामिन-सी लेने से पीठ का दर्द दूर रखा जा सकता है और अगर ये दर्द हो जाये तो इस से छुटकारा पाया जा सकता है। यूरोप के अनेक विख्यात चिकित्सकों ने विटामिन-सी के चमत्कारी प्रभाव को स्वीकार किया है। अगर प्रतिदिन 1500 मिलीग्राम विटामिन सी (500 मिलीग्राम प्रत्येक खाने के थोड़ी देर बाद) लिया जाये तो पीठ का प्रत्येक दर्द तथा डिस्क के रोग दूर हो जाते हैं। अगर तकलीफ अधिक हो तो विटामिन-सी की मात्रा कुछ बढ़ायी जा सकती है। अतः इन रोगों की स्थिति में एक्युप्रेशर के साथ बायोकेमिक कम्बीनेशन नं० 19 या विटामिन सी कुछ दिनों या रोग की अवस्था के अनुसार अधिक समय तक लेनी चाहिए। विटामिन-सी टिकिया रूप में बहुत लम्बे समय तक नहीं लेनी चाहिए। कुछ दिन लेने के बाद, कुछ दिन छोड़ कर, इस प्रकार रोग की अवस्था में ली जा सकती है।

अगर पीठ का दर्द अधिक हो तो एक्युप्रेशर तथा दवा लेने के साथ पीठ पर सेंक भी दिया जा सकता है। सेंक गर्म पानी की बोतल या फिर गर्म पानी से सीधा किया जा सकता है। गर्म पानी से सीधे तौर पर सेंक करने के लिए किसी बर्तन में पानी गर्म कर लें। गर्म पानी में कोई छोटा तौलिया या कपड़ा डालकर अच्छी तरह निचोड़ लें। अब यह तोलिया या कपड़ा नंगी पीठ पर पाँच-सात मिनट के लिए रखें। उसके बाद फिर गर्म पानी से निकाल कर निचोड़ कर पीट पर रखें। इस तरह चार-पाँच बार अर्थात् 15-20 मिनट तक सेंक करें। पंखे के नीचे या कूलर के सामने लेट कर सेंक न करें। कई रोगियों को सेंक करने से दर्द बढ़ जाता है। अगर ऐसा अनुभव हो तो सेंक न करें ।

पीठ दर्द के रोगियों को प्रतिदिन अधिक पानी पीना चाहिए अन्यथा दूषित पदार्थ अन्दर रह कर दर्द पैदा करेंगे।

गर्दन तथा पीठ के समस्त रोगों में रोगी को पर्याप्त आराम करना चाहिए, गलत ढंग से बोझ नहीं उठाना चाहिए, फोम के आरामदायक बिछौनों पर नहीं लेटना चाहिए, सिरहाना या तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए या फिर पतला सा लेना चाहिए, सिलाई तथा कढ़ाई का कोई काम नहीं करना चाहिए तथा प्रत्येक काम करते समय कमर को सीधा रखने की कोशिश करनी चाहिए।

गर्दन, पीठ तथा टाँग दर्द – इलाज से परहेज बेहतर

एक आम कहावत है कि इलाज से परहेज बेहतर है। यह उक्ति पीठ के विभिन्न दर्दों में भी समुचित है। पीठ के सब रोगों को दूर रखने और अगर पीठ का कोई रोग हो जाए तो उससे छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि अपने निजी जीवन में कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए, जो इस प्रकार हैं:

पीठ के दर्द से बचने के लिए यह आवश्यक है कि आप घर में, दफ्तर में या सफर में, जब भी कुर्सी या सोफे पर बैठें तो आप की पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए तथा घुटने नितम्बों से थोडा उंचे होने चाहिए। पीठ को टेढ़ा करके बैठने से रीढ़ की हड्डी पर बोझ पड़ता है। ठीक प्रकार से बैठने की तरह यह भी जरूरी है कि चलते समय या ठहरे हुए आपका शरीर सीधी अवस्था में होना चाहिए। शरीर को ठीक स्थिति में रखने के लिए यह आवश्यक है कि वजन बढ़ने न दिया जाए जिससे नितम्ब तथा पेट अनावश्यक न बढ़े।

घर हो या दफ्तर, दुकान हो या कारखाना या कोई अन्य स्थान, अनेक ऐसे कार्य होते हैं, जिनमें झुकना पड़ता है। अगर आप पीठ दर्द से बचना चाहते हैं तो कोई ऐसा कार्य झुक कर न करें। बेहतर है कि आप पैरों के बल बैठकर एक घुटने को दूसरे घुटने से थोड़ा दूर रख कर शरीर पर तनाव न डाल कर जमीन पर पड़ी कोई वस्तु, अलमारी में पड़ी विभिन्न चीजें या दराज में रखी कोई फाइल इत्यादि निकाल सकते हैं।

घर का कामकाज स्वयं करना बहुत अच्छी आदत है पर ध्यान रखें कि गलत ढंग से किया कामकाज कहीं आप के पीठ के दर्द का कारण न बन जाए। कभी भी एक हाथ से भरी बाल्टी, अटैची, ट्रंक या कोई अन्य भारी वस्तु न उठायें । ऐसा करने से कमर के निचले भाग पर दबाव पड़ने के कारण कई विकार पड़ सकते हैं। अगर वजन उठाना पड़े तो दोनों हाथों से बराबर उठाना चाहिए ताकि कमर सीधी रहे।

अगर आपको पीठ का दर्द है तो घर का कामकाज करने में पूरी सावधानी रखें। घर का आप कोई भी काम कर सकते हैं पर प्रत्येक काम करते समय अपनी कमर सीधी रखें।

पीठ का दर्द स्त्रियों को अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि घर का कामकाज करते समय या बच्चों की देखभाल करते समय अनेक स्त्रियाँ अपनी कमर का ध्यान नहीं करती। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक काम करते समय विशेषकर बच्चे को उठाते समय कमर सीधी रखें। बच्चे को उठाते समय पैरों के बल बैठकर, एक घुटना दूसरे से थोड़ी दूर रखके दोनों हाथों पर बराबर वजन लेकर बच्चे को उठाना चाहिए।

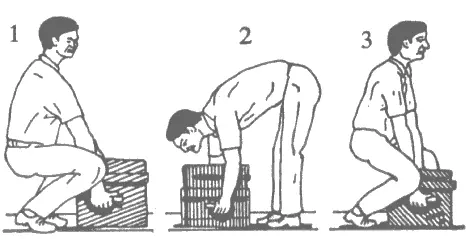

अमीर-गरीब, छोटा-बड़ा सबको कभी न कभी किसी न किसी परिस्थिति में थोड़ा-बहुत वजन उठाना पड़ जाता है। अतः कभी भी झुककर तथा घुटने मिलाकर वजन उठाने की कोशिश न करें। जब भी आपको वजन उठाना पड़े तो एक घुटना दूसरे से थोड़ा दूर, एक पैर दूसरे से कुछ दूरी पर तथा बाजू सीधी अवस्था में रख कर वजन उठाना चाहिए जैसाकि आकृति नं० 25 (फोटो 3) में दिखाया गया है। फोटो 1 तथा फोटो 2 की दोनों विधियाँ गलत हैं।

गाड़ी चलाते समय आपके नाड़ीमंडल पर काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपको लगातार सचेत रहना पड़ता है। अगर आप ठीक ढंग से बैठ कर गाड़ी नहीं चलाते तो यह आपके पीठ दर्द का कारण बन सकता है। गाड़ी चलाते समय अपनी पीठ सीधी रखें । गाड़ी की सामान्य सीट के साथ नारियल की जटा (coir) की बनी एक अन्य सीट रख लेने से पीठ सीधी रहती है। अगर आप का सफर लम्बा है तो लगभग दो घंटे गाड़ी चलाने के बाद कुछ समय विश्राम करके गाड़ी चलायें। गाडी से निकलने के बाद कुछ कदम अवश्य चलें ताकि शरीर का तनाव कम हो जाये ।

ठीक ढंग से बैठने की भाँति ठीक तरह से चलना भी पीठ दर्द को दूर रखता है । कभी झुक कर न चलें। स्त्रियों के लिए यह बहुत जरूरी है, विशेषकर उन स्त्रियों के लिए जिनका वजन काफी हो तथा जिनको पीठ दर्द हो, वे ऊँची एड़ी वाले जूते न डालें अपितु सामान्य एड़ी वाले जूते डालें तथा अपने शरीर को सीधा रख के चलें। अगर आपका पर्स कुछ भारी है तो उसको हाथ में उठाने की बजाय कन्धे पर लटकायें, इससे आपकी गर्दन पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा।

ठीक स्थिति में उठने बैठने, चलने, भार उठाने तथा विभिन्न प्रकार का कार्यकरने की भाँति यह भी आवश्यक है कि ठीक विधि से आराम किया जाये तथा लेटा जाये ताकि रीढ़ की हड्डी पर अनावश्यक बोझ न पड़े ताकि वह कुदरती रूप में रहे। अगर आपको गर्दन या पीठ का दर्द है या आप इन दर्दों से बचना चाहते हैं तो कोमल, फोम के गद्दों पर लेटना छोड़ दें।

आपकी चारपाई सख्त तख्ते (hard bed) की होनी चाहिए जिसपर रूई का हलका गद्दा बिछा होना चाहिए। गर्दन के दर्द की स्थिति में सिरहाना नहीं लेना चाहिए या फिर बहुत ही पतला लेना चाहिए।

गर्दन तथा पीठ के दर्द से बचने या इन्हें दूर करने के लिए जिस प्रकार ठीक ढंग से लेटना आवश्यक है, उसी प्रकार यह भी जरूरी है कि ठीक तरह से उठा जाये क्योंकि गलत ढंग से उठने के कारण भी रीढ़ की हडी पीठ पर काफी खिंचाव पड़ता है। लेटने के बाद कभी भी सीधा नहीं उठना चाहिए अपितु करवट लेकर शरीर का बोझ बाजुओं पर डालकर उठना चाहिए ।

गर्दन या पीठ दर्द के रोगियों को एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि रीढ़ की हड्डी में जो विकृति आ जाती है, दूसरे रोगों की भाँति वह भी इलाज तथा परहेज से दूर हो सकती है। यह समझ लेना कि हड्डियों का दर्द जीवन भर रहेगा, बिल्कुल गलत धारणा है। इससे रोग दूर होने में काफी समय लग सकता है। एक्युप्रेशर द्वारा हजारों लोग गर्दन तथा पीठ के दर्द से बहुत कम समय में लाभ प्राप्त कर चुके हैं।