जोड़ों के रोगों का एक्युप्रेशर से उपचार

जोड़ो, हड्डियों तथा संयोजक तंतुओं के अनेक रोग हैं। कुछ प्रमुख रोग इस प्रकार

- सन्धिशोथ, सन्धिप्रदाह या सन्धिवात (arthritis)

- रूमेटाइड सन्धिशोथ (rheumatoid arthritis)

- रूमैटिक ज्वर (rheumatic fever)

- साफ्ट टिशू और मांसपेशी रूमैटिज्म (soft tissue and muscular rheumatism)

- osteoarthritis

- अस्थिमृदुता (osteomalacia)

- गठिया ( gout)

- एंकीलूसिंग सपांडलाइटिस (ankylosing spondylitis)

- जुवेनाइल क्रोनिक अर्थराइँटस (juvenile chronic arthritis)

- बरसाइटस (bursitis)

- घुटनों का दर्द (pain in the knees)

इन रोगों का सबसे दुःखदायी पक्ष यह है कि रोग बढ़ जाने की अवस्था में कई अंगों में विकृति आ जाती है जिस कारण कई रोगी न ही आसानी से चल फिर सकते हैं और न ही सुगमता से कोई कार्य कर सकते हैं। संसार में करोड़ों लोग इन रोगों से पीड़ित हैं। एक अनुमान अनुसार केवल भारतवर्ष में लगभग 3 करोड़ व्यक्ति जोड़ों के विभिन्न रोगों से कष्ट उठा रहे हैं।

एक्युप्रेशर द्वारा जोड़ों के अनेक रोगों का उपचार करने की विधि जानने से पहले हड्डियों की रचना तथा विभिन्न रोगों के लक्षण तथा कारण समझ लेना जरूरी है।

मांसपेशियों, हड्डियों तथा जोड़ों से मनुष्य का ढांचा बना है। मानव शरीर में कुल 213 हड्डियाँ होती हैं जिनका रक्तवाहिकाओं द्वारा पोषण होता है और इनका सम्पूर्ण शरीर के साथ चैतन्य सम्पर्क रहता है।

हड्डियों के बारे में एक और उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कैल्सियम तथा फासफोरस तत्व इन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। लवणों के इलावा हड्डियों में एक विशेष प्रकार की गोंद तथा कुछ अन्य पदार्थ होते हैं । बूढ़े व्यक्तियों की हड्डियाँ कुछ भुरभुरी सी होती हैं क्योंकि हड्डियों में कुछ आवश्यक तत्व आयु के साथ घटते जाते हैं।

शरीर को गति प्रदान करने के लिए हड्डियों में अनेक जोड़ है जिन्हें सन्धि कहते हैं । खोपड़ी की हड्डियों की सन्धि को छोड़कर शरीर की बाकी सब हड्डियों की सन्धियाँ गतिशील हैं। अर्थराइटस इन्हीं सन्धि वाली हड्डियों से सम्बन्धित रोग है । विभिन्न हड्डियों को आपस में जोड़े रखने का कार्य अस्थिबन्ध (ligaments) करते हैं।

इसके अतिरिक्त कुछ तरल पदार्थ इन हड्डियों की सतह को लगातार चिकना रखते हैं जिस कारण जोड़ों की गति स्वाभाविक तथा आसान रहती है तथा गति करते समय उनमें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। बहुत से जोड़ों के पास तरल पदार्थ की थैलियाँ (sacs) होती हैं जिन्हें बरसे (bursae) कहते हैं ।

विभिन्न हड्डियों के सन्धि स्थानों पर गति भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। कुछ हड्डियों की सन्धियाँ सभी दिशाओं में घूम सकती हैं, कुछ की आगे की ओर तथा कुछ दायें-बायें दिशा में इत्यादि ।

अर्थराइटस (arthritis) दो ग्रीक शब्दों से बना है – अथरॉन (athron ) अर्थात् जोड़ (joint) तथा आइटिस (itis) शोथ – सूजन (inflammation), अभिप्राय जोड़ों की सूजन । सन्धिशोथ (arthritis) में सम्बन्धित हड्डी की झिल्ली में सूजन आ जाती है। रूमैटिज्म (rheumatism) का अभिप्राय भी मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द से ही सम्बन्धित है ।

सन्धिशोथ रोगों में जोड़ों में सूजन के अतिरिक्त रोगी के तापमान में वृद्धि हो जाती है, भूख कम लगती है, शरीर में सुस्ती तथा सिरदर्द रहने लगता है। मांसपेशियाँ, स्नायु तथा तन्तु भी प्रभावित हो जाते हैं।

सन्धिशोथ का कारण जानने के लिए चिकित्सकों ने काफी खोज की है पर अभी तक इसका कोई सर्वमान्य ठोस कारण पता नहीं चल सका है। ऐसा अनुमान है कि इस रोग में हड्डियों की झिल्ली (synovial membrane) सम्बन्धी रक्त वाहिकाएँ (blood vessels) सामान्य आकार से चपटी हो जाती हैं, इन रक्त वाहिकाओं को रक्त की सप्लाई पहले से अधिक शुरू हो जाती है जिससे रक्त में मौजूद प्रोटीन तथा कुछ अन्य तरल तत्व रक्तवाहिकाओं से बहकर जोड़ों के इर्द-गिर्द जमा हो जाते हैं, फलस्वरूप जोड़ों में सूजन आ जाती है। जब रक्तवाहिकाएँ जोड़ों से टकराती हैं तो दर्द भी होने लगता है। वस्तुतः निश्चय रूप से इस सारी स्थिति के बारे कुछ पता नहीं चल सका है।

इतना अवश्य है कि जोड़ों के इर्द-गिर्द कुछ अप्राकृतिक रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। अगर जोड़ों वाले स्थान पर चोट न लगी हो या तंतुओं में अधिक विकार न हो तो सूजन कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है क्योंकि रक्तवाहिकाएँ स्वाभाविक रूप में अपने असली आकार में आ जाती हैं, जो तरल पदार्थ आगे पीछे बिखरा होता है वह पुनः रक्तसंचार में आ जाता है और जो सैल कमजोर हो गए होते हैं उनका स्थान नए सैल ले लेते हैं। अगर सूजन काफी अधिक हो और उसके मूल कारण यथापूर्वक बने रहें तो सन्धिशोथ पुराना बन जाता है।

कुछ डाक्टरों का यह भी विचार है कि पीपयुक्त दाँतों (abcessed teeth) तथा पुराने रोगग्रस्त टान्सिल के कारण भी सन्धिशोथ का रोग हो जाता है। एक अन्य विचार यह भी है कि अंतड़ियों की कई प्रकार की बीमारियों तथा एक विशेष प्रकार के जीवाणु ( germs) जब जोड़ों पर प्रहार करते हैं तो यह रोग हो जाता है। कई बार चोट लगने के कारण भी यह रोग हो जाता है जिसे ‘ट्रामेटिक अर्थराइटस’ कहते हैं। क्षय रोग के कारण भी जोड़ों के रोग हो जाते हैं।

जिन लोगों को भोजन पाचन में सामान्य 12 से 18 घंटे से अधिक समय लगता है। उनको भी यह रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों के रक्त में एसिड तथा कैल्सियम तत्व काफी अधिक होते हैं उनमें भी यह रोग देखा गया है क्योंकि उनमें शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है और उन्हें सन्धिशोथ तथा कई अन्य रोग घेर लेते हैं। जो लोग शराब और बीयर अधिक पीते हैं और काफी पौष्टिक भोजन लेते हैं और व्यायम नहीं करते उनका जिगर (liver) तथा गुर्दे (kindeys ) अपना कार्य भलीभाँति नहीं कर पाते जिस कारण यह रोग हो जाता है। कई लोगों में ये रोग पैतृक भी देखे गए हैं।

जोड़ों के विभिन्न रोगों के लक्षण

अमरीका की अर्थराइटस फाऊंडेशन (American Arthritis Foundation) अनुसार अथराईटस 60 प्रकार का होता है। यहाँ पर अर्थराइटस के केवल उन्हीं रोगों का वर्णन किया जाएगा जिनसे काफी बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं।

रूमेटाइड अर्थराइटस (Rheumatoid Arthritis): जोड़ों के विभिन्न रोगों में यह वह रोग है जिसमें किन्हीं अज्ञात कारणों के फलस्वरूप जोड़ों में सूजन आ जाती है। इसे संक्षिप्त अक्षरों में RA कहते है। क्योंकि इस रोग में एक अधिक जोड़ प्रभावित होते हैं तथा शरीर की शक्ति क्षीण होती है इसलिए इसे chronic polyarthritis, chronic progressive arthritis, proliferative arthritis and atrophic arthritis भी कहते हैं। यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में तीन गुणा देखा गया है। आमतौर पर यह रोग 25 से 50 वर्ष के व्यक्तियों को अधिक होता है यद्यपि यह किसी भी आयु के व्यक्तियों यहाँ तक कि बच्चों को भी हो जाता है। कई प्रकार के परीक्षण से यह रोग होने का पता लग जाता है जिसे रूमैटॉइड फैक्टर (rheumatoid factor) कहते हैं।

कई डाक्टरों की यह राय है कि ठंडे स्थानों पर रहने वाले लोगों को यह रोग अधिक होता है। एक बार यह रोग हो जाने पर ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों पर आ जाने से भी कोई विशेष लाभ नहीं होता । लम्बी चिंता तथा भावात्मक अशाँति (emotional disturbances) भी इसके कारण हो सकते हैं। मूलतः झिल्ली की सूजन (inflammation of the synovial membrane), रक्तवाहिकाओं में विकृति तथा श्वेत रक्त सैलों का जोड़ों के इर्द-गिर्द अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाना इसके मूल कारण बताए जाते हैं। छोटे-छोटे जीवाणु (viruses) भी इस रोग का कारण बन जाते हैं। ये जीवाणु आरम्भ से ही शरीर में होते हैं और जब अचानक जोड़ों पर प्रहार कर देते हैं तो यह रोग हो जाता है।

ये रोग प्रायः धीरे-धीरे शुरू होता है। शुरू में एक या अधिक जोड़ों में दर्द तथा कड़ापन रहता है। आरम्भ में इसका हाथों तथा पैरों पर प्रहार होता है। कभी केवल घुटनों में ही दर्द होता है । लक्षणों के अनुसार सवेरे उठते समय अंगों में कठोरता अधिक होती है और ज्यों-ज्यों दोपहर होती जाती है, दर्द व कठोरता कम होती जाती है। शनैः शनैः यह रोग हाथों और पैरों की अँगुलियों से कुहनियों, बाजुओं, कूल्हे, घुटनों तथा टखनों तक पहुँच जाता है। हाथों तथा पैरों की अँगुलियाँ टेढ़ी तथा सख़्त होना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ रोग के बढ़ने के कारण हड्डियाँ कमजोर और पतली होनी शुरू हो जाती हैं।

सन्धिशोथ रोग केवल शरीर के जोड़ों की सूजन तथा विकृति तक ही सीमित नहीं रहता अपितु इससे मांसपेशियाँ (muscles), स्नायु (tandons) तथा तन्तु (tissues) भी प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं – Rheumatoid arthritis is a very painful disease which affects not only the fingers, wrist, hips, knees and feet but also the muscles, tendons and other tissues of the body. इसके साथ अनेक अन्य रोग लक्षण शुरू हो जाते हैं। अगर इस रोग का ठीक प्रकार से इलाज न कराया जाए तो हृदय तथा फेफड़ों को भी नुकसान पहुँच सकता है। रोगी थका हुआ, अनिद्रा, कमजोर तथा पीला सा नजर आता है । कभी-कभी सारे शरीर का रंग बदल जाता है। प्रायः हलका ज्वर भी रहने लगता है, वजन घटने लगता है और भूख कम लगती है । स्नायुसंस्थान (nervous system) में भी विकार पड़ सकता है। कई रोगियों को ऐसे आभास होता है जैसे शरीर में विशेषकर अँगुलियों में सूइयाँ चुभ रही हों। कइयों के नाखुन कमजोर और भुरभुरे से हो जाते हैं। रक्तवाहिकाओं में सूजन के कारण प्रायः टाँगों पर छोटे-छोटे फोड़े व गहरे रंग के धब्बे से भी हो जाते हैं। कई रोगियों की छाती में दर्द भी उठ जाता है, कइयों को अपनी आँखें सूखी-सूखी सी प्रतीत होती हैं, कुछ रोगियों का मुँह सूखा-सूखा सा रहने लगता है क्योंकि उनके मुँह में लार (saliva) पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता। कई रोगियों के जिगर (liver) तथा प्लीहा (spleen) भी बढ़ जाते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ दिनों या महीनों तक जोड़ों में दर्द बिल्कुल नहीं होता पर अचानक पहले की तरह फिर दर्द शुरू हो जाता है । यह सब लक्षण प्रत्येक रोगी में नहीं होते। जोड़ों के दर्द के रोगी को दिन में एक-दो बार आराम करने की सलाह दी जाती है पर अधिक समय तक चारपाई पर पड़े नहीं रहना चाहिए क्योंकि इससे दर्द अधिक बढ़ सकता है।

अस्थिसन्धि शोथ (Osteoarthritis): यह जोड़ों का चिरकालिक शारीरिक क्षीणता (chronic degenerative disease of the joints) का रोग है क्योंकि वर्षों भर काफी काम करने (great deal of wear and tear) से शरीर में कुछ स्वाभाविक परिवर्तन आ जाते हैं। इस रोग को osteoarthrosis and hypertrophic arthritis, arthritis deformans and senescent arthritis हैं । यह अधेड़ आयु के व्यक्तियों का रोग है जोकि अर्थराइटस के रोगों में सामान्यतः सबसे अधिक देखा गया है। यद्यपि इस रोग से लगभग सभी अधेड़ व्यक्ति थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं पर इसके लक्षण विशेषकर स्त्रियों में देखने को मिलते है। उन स्त्रियों में यह रोग अधिक देखा गया है जिनका मासिकधर्म बिल्कुल बन्द हो गया हो ।

इस रोग में एक या एक से अधिक जोड़ों में पीड़ा, जकड़न ( stiffness ) तथा कड़कड़ाहट (grating) की आवाज़ सुनाई देती है । प्रायः चलने फिरने तथा शारीरिक काम के पश्चात् जोड़ों में पीड़ा होती है। सवेरे उठते समय जोड़ों में काफी जकड़न सी प्रतीत होती है पर उसके बाद गति करने पर कम होती है । सन्धियों में सूजन हो सकती है। ज्यों-ज्यों रोग पुराना होता जाता है त्यों-त्यों जोड़ों में विकृति आनी शुरू हो जाती है। इस रोग में वे जोड़ अधिक प्रभावित होते हैं जिन पर शरीर का बोझ पड़ता है अर्थात रीढ़ की हड्डी, घुटने तथा कूल्हे । घुटनों तथा कूल्हों की हड्डियाँ प्रभावित होने से चाल में भी विकृति आ जाती है।

अस्थिसन्धि शोथ का एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि यह प्रायः मोटे व्यक्तियों को होता है। ऐसे रोगियों को अपना वज़न नहीं बढ़ने देना चाहिए और इसे घटाने की कोशिश करनी चाहिए। यह रोग यद्यपि शारीरिक क्षीणता (degenerative disease) से सम्बन्धित हैं पर यह रूमैटाइड अर्थराइटस की भाँति पंगु तथा कुरूप बनाने वाला रोग नहीं है।

इस रोग का प्रमुख कारण यह है कि जोड़ वाली हड्डियों के सिरों (articularcartilage) में कुछ विकृति आ जाती है तथा उनमें प्रायः बहुत बारीक दरारें सी पड़ जाती हैं। जोड़ों के ऊपर वाली सतह कुछ सख़्त हो जाती है और जब दोनों सिरे आपस में मिलते हैं तो काफी आवाज आती है। जोड़ों के साथ नई हड्डियाँ पनपने लगती हैं। इस रोग का कारण पैतृक भी हो सकता है। माता से यह रोग लड़की तक पहुँच जाता है पर लड़का प्रभावित नहीं होता। यह रोग केवल जोड़ों का रोग है और इसमें रूमेटाइड अर्थराइटस रोग की भाँति न ही ज्वर होता है, न ही भूख कम लगती है, न ही अकस्मात वजन घटता है और न ही सारा शरीर किसी न किसी प्रकार रोग ग्रस्त होता है।

गठिया (Gout)

यह प्रायः पुरुषों का रोग है जो आमतौर पर 40 से ऊपर की आयु के पुरुषों को होता है। स्त्रियों में यह रोग बहुत कम देखने को मिलता है, वह भी केवल उन स्त्रियों में जिनका मासिकधर्म बन्द हो गया हो। इस रोग में हाथों, पैरों, कलाई, कुहनियों, टखनों तथा अन्य हड्डियों जोड़ प्रभावित हो सकते हैं ।

गटिया मधुमेह की भाँति चयापचय (metabolism) का रोग है। चिकित्सकों की यह राय है कि कुछ विशेष प्रोटीन तत्वों प्युरिन्स (purines) का जब पाचन ठीक प्रकार नहीं हो पाता तो यह तत्व यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं ।

ऐसी अवस्था में शरीर में यूरिक एसिड अधिक मात्रा में बनना शुरू हो जाता है और शरीर से बाहर जाने की बजाय अंदर ही रहने लगता है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल (crystals) जोड़ों में विशेष रूप से तथा गुर्दों व त्वचा में जमा होने लगते हैं । क्रिस्टल सूइयों की भाँति तीखे व चुभने वाले होते हैं ।

गठिया रोगियों के रक्त में यूरिक एसिड सामान्य मात्रा से अधिक होता है। गठिया का रोग पैतृक भी हो सकता है और कुछ जाति के लोगों में यह विशेष रूप से पाया जाता है। अधिक पौष्टिक भोजन पदार्थ, कई मीट और कुछ खास ब्रॉड की शराब जिनसे यूरिक एसिड की मात्रा में वृद्धि होती है, गठिया का रोग हो सकता हैं।

गठिया का प्रथम प्रहार (initial attack) अचानक होता है। दस में से नौ अर्थात् 90 प्रतिशत लोगों को पहले पैर के अँगूठे के जोड़ से यह रोग शुरू होता है । अर्द्ध रात्रि के बाद अचानक तीव्र पीड़ा के साथ अँगूठा लाल हो जाता है। सूजन के साथ अँगूठे वाले भाग में काफी दर्द भी होता है। दर्द के साथ कम्पन तथा बुखार भी हो सकता है। अँगूठे की चमड़ी लाल, नर्म व गर्म सी प्रतीत होती है और इतनी दुःखदायी होती है कि कोमल कपड़े का स्पर्श भी सहन नहीं होता। सूजन कई घण्टे रहती है। अँगूठों के अतिरिक्त घुटनों, कुहनियों तथा कानों के बाहरी भाग में भी सूजन आ सकती है। अगर सूजन का कोई इलाज न भी किया जाए तो भी वह कुछ दिनों तक अपने आप ठीक हो जाती है पर कुछ दिनों के अन्तर पश्चात फिर उसी तरह की दशा हो जाती है। इस तरह रह-रह कर सूजन होती रहती है और मिटती रहती है। पीड़ा दिन में कम और रात्रि को अधिक होती है। गठिया के रोगियों को नियमित रूप से व्यायाम तथा अधिक पानी पीना चाहिए जिससे रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है ।

एंकीलुसिंग सपांडलाइटिस (Ankylosing Spondylitis)

यह रोग मुख्यतः पुरुषों को होता है और प्रायः बीस से चालीस की आयु के मध्य शुरू होता है। इस रोग का अभी तक कोई ठोस कारण पता नहीं चल सका है। कई बार यह रोग आँख के किसी रोग यथा iritis तथा iridocyclitis के कारण भी हो जाता है। इस रोग में रीढ़ की हड्डी में कड़ापन आ जाता है। पीठ में काफी दर्द अनुभव होता है, विशेष कर पीठ के निचले (pelvic joints) भाग में। रीढ़ की हड्डी में काफी जकड़न (rigidity) सी आ जाती है जिस कारण सिर को हिलाना भी कठिन हो जाता है। लेटने पर कई रोगियों का सिर नीचे नहीं लग पाता और ऊँचा ही रहता है। ऐसे रोगियों को लेटते समय दो या तीन सिरहाने लेने पड़ते हैं। सवेरे उठते समय पीठ के निचले भाग में अपेक्षाकृत अधिक दर्द होता है। कई रोगियों को नितम्बों (buttocks) तथा जाँघों के पिछले भाग में भी दर्द होता है। रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाने से छाती पूरी तरह फूल नहीं पाती और साँस लेने में भी कठिनाई आती है । इस रोग में बाजुओं तथा घुटनों के जोड़ों में भी पीड़ा शुरू हो जाती हैं।

अस्थिमृदुता (Osteomalacia)

यह रोग मुख्यतः वयस्कों और विशेष रूप से 20 से 30 वर्ष की आयु में होता है । अस्थिमृदुता विटामिन ‘डी’ की कमी के कारण होता है और बच्चों के सूखा के समान होता है ।

इस रोग में हड्डियों को दबाने से पीड़ा होती है। कमर और जाँघों में भी काफी दर्द होता है जो रात्रि के समय बढ़ जाता है। कुछ महीनों के समय में ही टाँगें तथा रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। पेडूगुहा (pelvis) चपटी हो जाती है जिस कारण महिलाओं को बच्चे को जन्म देने में काफी बाधा व पीड़ा होती है। इस रोग में विटामिन ‘डी’ की मात्रा अधिक करने के साथ संतुलित आहार लेना चाहिए। दूध, मक्खन तथा फल आदि अधिक खाने चाहिए।

साफ्ट टिशु रूमैटिज्म (Soft – tissue and muscular Rheumatism)

यह अति कोमल तंतुओं, मांसपेशियों, मांसपेशी-पट्ठों (tendons) तथा बन्धनतन्तुओं (ligaments) के दर्द तथा कठोरता सम्बन्धी रोग है। यह रोग पुरुषों और स्त्रियों, युवकों तथा वृद्धों सब में देखा गया है। रूमैटिक रोगों में यह रोग अधिक हानिकारक तथा कष्टकर नहीं होता । जीवन में लगभग प्रत्येक व्यक्ति को यह रोग कभी न कभी कुछ समय के लिए हो जाता है। यह रोग चोट, चिन्ता, उदासीनता, शारीरिक क्षमता से अधिक काम करने तथा काफी बोझ उठाने के कारण हो जाता है।

इस रोग में शरीर के अंगों को दबाने से दर्द होता है, सवेरे अधिक होता है और दिन में घटता जाता है। दिन की थकावट के बाद रात्रि को फिर हो जाता है। रीढ़ की हड्डी खास कर गर्दन के भाग तथा पीठ के नीचे के भाग में मांसपेशियों का दर्द कटिवात – लम्बैगो (lumbago) हो जाता है। इस रोग में जिन अन्य अंगों में दर्द व सूजन हो सकती है वे हैं – कुहनियाँ, टखने, कूल्हे, एड़ियाँ, हाथ के अंगूठों के पास का भाग तथा जाँघों का ऊपरी भाग ।

रूमैटिक फीवर (Rheumatic Fever)

यह रोग मुख्यतः बच्चों और नवयुवकों को होता है । यह प्रायः गले की खराबी के कारण शुरू होता है । इस रोग में जोड़ों में पीड़ा व सूजन अधिक होती है और साथ तेज बुखार भी होता है। पहले वाले जोड़ों में आराम आने पर अन्य जोड़ों में पीड़ा और सूजन शूरू हो जाती है तथा पुनः ज्वर हो जाता है। यदि जोड़ों के दर्द के साथ ज्वर काफी तेज हो जाए तो हृदय वालव (heart valves) पर काफी प्रभाव पड़ता है जोकि rheumatic heart disease बन जाता है ।

किशोरावस्था में अर्थराइटस

अधेड़ व्यक्तियों की भाँति बच्चे भी सन्धिशोथ के रोग से मुक्त नहीं रह पाते। बच्चों में प्रायः 16 वर्ष की आयु से पहले यह रोग होता है। बच्चों में पाये जाने वाले अर्थराइटस के विभिन्न समूह को जुवेनाइल क्रोनिक अर्थराइटस (Juvenile chronic arthritis) कहते हैं । इनमें जुवेनाइल रूमैटाइड अर्थराइटस (Juvenile rheumatoid arthritis), एंकीलूसिंग सपांडलाइटिस (Ankylosing spondylitis) तथा सटिल डसीज (Still disease) प्रमुख रोग हैं ।

जुबेनॉइल अर्थराइटस (Juvenile rheumatoid arthritis) के समस्त लक्षण रूमैटाइड अर्थराइटस से मिलते जुलते हैं। यह रोग प्रायः 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों और विशेषकर लड़कियों में अधिक होता है। यह रोग होने से पहले प्रायः अकारण तेज बुखार हो जाता है।

किशोरों में एंकीलूसिंग सपांडलाइटिस (Ankylosing spondylitis) के लक्षण भी उसी प्रकार के हैं जैसेकि रूमैटाइड अर्थराइटस के हैं। यह प्रायः 9 से 12 वर्ष के लड़कों को होता है। कुछ बच्चों की रीढ़ की हड्डी में इस रोग सम्बन्धी लक्षण देखने को मिलते हैं ।

सटिल डसीज़ (Still Disease) एक अँग्रेज चिकित्सक, डाक्टर जार्ज फेडेरिक संटिल (Dr. George Federick Still) के नाम से जानी जाती है जिसने सबसे पहले अर्थराइटस की खोज की थी। यह भी बच्चों का रोग है जो प्रायः पाँच वर्ष की आयु तक, विशेषकर लड़कियों को होता हैं। इस रोग का पता तब लगता है जब बच्चा हाथ नहीं हिला पाता। उसके एक या अनेक जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। दर्द वाले जोड़ों में सूजन आ जाती है, वे कठोर हो जाते हैं और गर्म रहने लगते हैं। ऐसे बच्चे प्रायः खेलने में अरुचि दिखाते हैं, उन्हें हलका ज्वर भी हो जाता है, देखने में सुस्त तथा अस्वस्थ प्रतीत होते हैं ।

बरसाइटस (Bursitis)

बरसाईंटस रोग का नाम बरसा (bursa) से बना है जो कि तरल तत्वों की एक गुथी सी होती है। ऐसी कई गुथियाँ त्वचा एवं हड्डी के मध्य होती हैं या हड्डी एवं मांसरज्जुओं (tendons) के मध्य होती हैं। किसी भी अप्राकृतिक क्रिया यथा चोट या यहाँ तक कि बरसा के समीप कैल्सियम तत्त्व जमा हो जाने के कारण इन गुथियों में सूजन आ जाती है। यद्यपि यह रोग सीधे तौर पर हड्डियों के जोड़ों से सम्बन्धित नहीं पर बरसा का जोड़ों के समीप होने पर इनमें सूजन से निश्चय ही हड्डी के जोड़ पर प्रभाव पड़ता है। बरसा में सूजन को ही बरसाईटस कहते हैं।

बाजू के जोड़ के पास स्थित कई बरसा (bursae) में जब सूजन आ जाती है तो वे काफी दुःखदायी होते हैं । इस तरह कुहनियों, घुटनों तथा टखनों के बरसा (bursae) भी सूजन की अवस्था में काफी तकलीफ का कारण बनते हैं। इस रोग में सम्बन्धित अंग से अधिक काम नहीं लेना चाहिए।

घुटनों का दर्द (Pain in the knees)

जोड़ों के अन्य रोगों की भाँति घुटने के रोगों से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं। घुटनों का दर्द अधेड़ आयु की स्त्रियों विशेषकर शरीर से भारी स्त्रियों में अधिक देखा गया है ।

घुटने के रोगों के अनेक कारण हैं। इस रोग के आमतौर पर वही कारण हैं जोकि इसी अध्याय में रूमेटाइड अर्थराइटस (rheumatoid arthritis), अस्थिसन्धिशोथ (osteoarthritis) तथा बरसाईटस (bursitis) के अन्तर्गत वर्णन किए गए हैं। घुटनों के अधिक प्रयोग अर्थात इनसे बहुत अधिक काम लेने पर भी ये रोगग्रस्त हो जाते हैं। शरीर में घुटने ही ऐसे जोड़ हैं। जिनसे सबसे अधिक काम लिया जाता है।

एक घुटने या दोनों में एक साथ दर्द हो सकता है । घुटने के रोग के कई लक्षण हैं यथा घुटने का विकृत हो जाना, सूजन आ जाना, दर्द होना, टाँग लम्बी करने पर दर्द होना, घुटने को तनिक छूने पर भी बहुत दर्द होना, लेटने पर घुटने का भाग नीचे न लग कर ऊपर उठे रहना, चल न पाना तथा चलने में कठिनाई होना, घुटने का दर्द रहना, पैरों के भार बैठ न सकना तथा उठने-बैठने पर घुटने से कड़कड़ की आवाज आना इत्यादि ।

भोजन तथा व्यायाम

अर्थराइटस के रोगियों को अपने भोजन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। चाय, काफी, शराब, मैदा से बनी चीजें, ठंडे पेय पदार्थ, आइस्क्रीम, डिब्बाबंद वस्तुएँ, तले परौंठे, चावल, मांस, चीनी, मिठाइयां तथा ऐसे पदार्थ जिनसे पेट में गैस बने या पाचन देर से हो, ऐसे रोगियों के लिए ठीक नहीं। ताजा हरी सब्जियाँ तथा फल अधिक खाने चाहिए । अगर रोग अधिक हो तो लगभग एक सप्ताह तक ताजा सब्जियों का सूप ही लें। जोड़ों के रोगों में अनानास (pineapple) खाना गुणकारी है। ऐसे रोगियों को निरोग व्यक्तियों की अपेक्षा विटामिन ए, बी, सी, डी, ई अधिक चाहिए। अतः उन्हें भोजन पदार्थों का चयन करते समय ऐसे पदार्थ अधिक लेने चाहिए जिनमें यह सारे विटामिन काफी मात्रा में हों। विटामिन तथा खनिज लवण की कमी पूरी करने के लिए मिश्रित विटामिन तथा खनिज लवण (multi-vitamins and minerals) की प्रतिदिन नाश्ते के साथ एक टिकिया ले लेना अच्छा है । सन्तुलित भोजन तथा एक्युप्रेशर द्वारा सन्धिशोथ के समस्त रोगों को सुगमतापूर्वक बिना दवा दूर किया जा सकता है।

अनेक पाश्चात्य डाक्टरों ने सन्धिशोथ तथा दूसरे कई रोगों में विटामिन-सी लेने को कहा है। उनके अनुसार विटामिन-सी एक अत्यंत ही चमत्कारी औषधि है।

अतः सन्धिशोथ के प्रत्येक रोगी को प्रतिदिन 1500 mg विटामिन सी अर्थात विटामिन-सी की तीन टिकियाँ सवेरे नाश्ते के कुछ समय बाद, एक दोपहर के भोजन के कुछ समय बाद तथा एक रात्रि के खाने के कुछ समय बाद, कुछ दिनों तक लेनी चाहिये। अगर दर्द अधिक हो तो विटामिन-सी की मात्रा बढ़ायी जा सकती है। टिकिया रूप में बहुत अधिक समय तक विटामिन ‘सी’ नहीं लेना चाहिए। कुछ दिन छोड़ कर इस तरह लम्बे समय तक ले सकते हैं ।

जोड़ों के रोगों में बॉयोकेमिक कम्बीनेशन नं० 19 काफी अच्छी औषधि है। अगर एक्युप्रेशर के साथ इस कम्बीनेशन की चार-चार टिकियाँ, दिन में चार बार, 5-7 चम्मच गर्म पानी में घोल कर ली जायें तो बहुत शीघ्र आराम मिलता है। यह औषधि होम्योपैथिक कैमिस्ट से मिलती है। विटामिन-सी या बॉयोकेमिक कमबीनेशन नं० 19 में से आपने एक ही औषधि लेनी है, दोनों नहीं।

सन्धिशोथ रोगों में जोड़ों की जकड़न को दूर करने के लिए आलू का पानी पीना काफी गुणकारी पाया गया है। एक मध्यम आकार का आलू लेकर उसे पानी से अच्छी प्रकार साफ कर लें इस साफ किये आलू को छिलके सहित बारीक-बारीक काट लें इन बारीक किये टुकड़ों को एक गिलास पानी में रात को भिगो कर ढक दें सवेरे खाली पेट सबसे पहले यह पानी पी लें और आलू के टुकड़े फेंक दें या कुछ आलू लेकर उनका आधा कप जूस निकाल कर तथा उसमें आधा कप पानी मिलाकर सवेरे निराहार पीना चाहिए। इस तरह का जूस उसी समय ताजा बना कर लेना चाहिए । कुछ दिनों तक आलू का पानी पीने से जोड़ों में काफी लचक आ जाती है। आलू के पानी से जोड़ों पर सेंक करने से भी काफी आराम मिलता है। कुछ आलू काट कर किसी बर्तन में उबाल लें। थोड़ा-थोड़ा गर्म पानी हाथों के जोड़ों, घुटनों तथा टखनों पर डालें जिससे सेंक हो जाये। लगभग 15-20 मिनट तक सेंक करें। यह पानी दिन में दो-तीन बार गर्म करके सेंक के काम लाया जा सकता है। सेंक चलते पंखे या कूलर के सामने बैठ कर न करें।

जोड़ों के रोगों में सवेरे शाम 10-15 मिनट तक गर्म पानी से सेंक करना भी काफी लाभदायक रहता है। सेंक बाथटब में हलका गर्म पानी डालकर स्नान करने या फिर गर्म पानी में तौलिया डालकर और निचोड़ कर दुःखते जोड़ों पर रखने से किया जा सकता है।

बर्फ को दुःखते जोड़ों पर रखने से भी आराम पहुँचता है। बर्फ को प्लास्टिक के किसी लिफाफे में डाल कर दुःखते जोड़ों पर 10-15 मिनट तक सेंक देने की तरह दिन में दो-तीन बार या अधिक बार रखें। बर्फ को प्लास्टिक के लिफाफे में ही डाल कर जोड़ों पर रखें, सीधा न रखें।

जोड़ों के रोगों में हलका व्यायाम करना तथा सैर लाभदायक है। अगर जोड़ों मे सूजन है तो जब तक सूजन दूर नहीं हो जाती, व्यायाम न करें ऐसी हालत में आराम करना चाहिए। जोड़ों के रोगों की स्थिति में घर का कामकाज या कोई दूसरा काम घंटों भर लगातार नहीं करना चाहिए अपितु एक-दो घंटा काम करने के बाद थोड़ा आराम करके पुनः काम करना चाहिए। इस तरह जोड़ों में सूजन तथा दर्द बढ़ेगा नहीं अपितु दिन-प्रतिदिन कम होता जाएगा।

एक्युप्रेशर द्वारा जोड़ों के रोगों का इलाज

अनेक जटिल रोगों की भाँति एक्युप्रेशर द्वारा सन्धिशोथ के विभिन्न रोगों का सफल इलाज किया जा सकता है। एक्युप्रेशर द्वारा सन्धिशोथ रोगों की गंभीरता और जीर्णता के अनुसार पूर्ण आराम आने में कुछ समय लग जाता है पर ऐसा नहीं कि इस पद्धति द्वारा पूर्ण या आंशिक आराम न आए तीन-चार बार प्रेशर देने के बाद ही रोगी को ऐसे मालूम होने लगता है कि वह ठीक हो रहा है, दर्द कम हो रहा है तथा सन्धिशोथ अंगों से सूजन घट रही है।

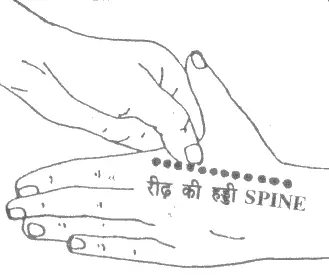

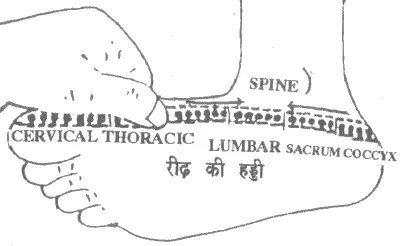

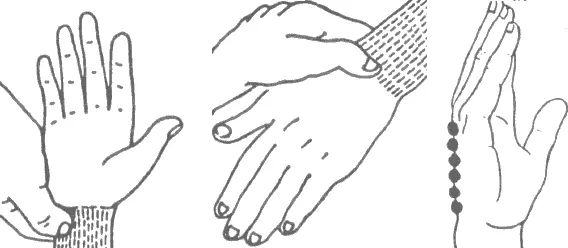

सन्धिशोथ के सब रोगों में सारी ग्रन्थियों (all endocrine glands) विशेषकर पिट्यूटरी (आकृति नं० 1) थाइरॉयड तथा पैरा-थाइरॉयड (आकृति नं० 1), आड्रेनल, अँगूठे के मध्य भाग में तथा अग्न्याशय के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए।

इसके बाद पैरों तथा हाथों में स्नायु संस्थान (nervous system) के प्रतिबिम्ब केन्द्रों (आकृति नं० 2 तथा 3) पर प्रेशर देकर जिगर, आमाशय तथा अंतड़ियों के केन्द्रों पर प्रेशर दें क्योंकि जोड़ों के अधिकतर रोग तब होते हैं जब पाचन ठीक न हो ।

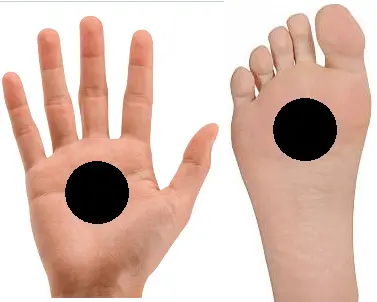

जोड़ों के रोगों को दूर करने के लिए गुर्दों को सशक्त बनाना बहुत जरूरी है ताकि शरीर से अनावश्यक तत्व जल्दी से जल्दी बाहर चले जायें। अतः गुर्दों से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों (आकृति नं० 4) पर नियमित रूप से अवश्य प्रेशर दें।

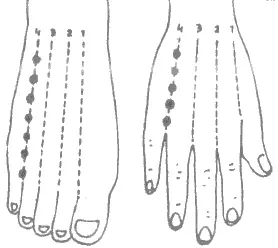

इन रोगों में नाभिचक्र तथा डायाफ्राम ( आकृति नं० 5) के केन्द्रों पर प्रेशर दें। पैरों तथा हाथों के ऊपर सारे चैनलस ( आकृति नं० 6) में प्रेशर देने से जोड़ों के इर्द-गिर्द जो खिचाव होता है, वह धीरे-धीरे दूर हो जाता है ।

सन्धिशोथ के समस्त रोगों तथा विशेषकर घुटनों, जाँघों व नितम्ब में दर्द की हालत में चारों टखनों (ankles) के साथ-साथ (आकृति नं० 7) तथा पैर के ऊपर छोटी अँगुली की तरफ (आकृति नं0 8) हाथ के अँगूठे या अँगुलियों से प्रेशर दें या इन केन्द्रों पर मालिश करें ।

कलाई के सामने वाले हिस्से, कलाई के ऊपर वाले हिस्से तथा हाथों पर छोटी अँगुली की दिशा में हलका-हलका प्रेशर देने से ( आकृति नं० 9) पीठ के निचले भाग में जकड़न, नितम्ब, घुटनों तथा पैरों में हड्डियों के इर्द-गिर्द सूजन व दर्द बहुत जल्दी दूर होते हैं।

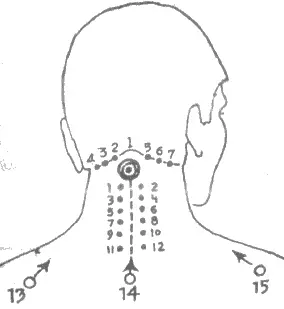

जोड़ों के रोगों में गर्दन के ऊपर जहाँ गर्दन तथा खोपड़ी परस्पर मिलती हैं तथा गर्दन के ऊपर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ (आकृति नं० 10) हाथ के अँगूठे तथा अँगुलियों से हलका-हलका प्रेशर दे.

पीठ पर रीढ़ की हड्डी से थोड़ा हट कर दोनों तरफ ऊपर से नीचे, दो-तीन बार दोनों हाथों के अँगूठों से एक साथ प्रेशर दें। इसी प्रकार टाँगों के पीछे भी ऊपर से नीचे दो-तीन बार अँगूठों से प्रेशर दें। एक अँगूठा दूसरे अँगूठे पर रखकर भी प्रेशर दे सकते हैं ।

अगर सन्धिशोथ का मूल कारण पीपयुक्त दाँत तथा चिरकालिक टान्सिल हों तो दाँतों के किसी डाक्टर की सलाह लेने के साथ दाँतों तथा टान्सिल सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए । रूमैटिक फीवर की स्थिति में हृदय वाल्व (heart valves) सम्बन्धी केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए। हृदय वालव सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्र पैरों के ऊपरी भाग में अँगुलियों के पास होते हैं।

मोटे व्यक्तियों को अपने वजन को घटाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें चीनी, चावल, आलू, मैदे की वस्तुएँ तथा तली हुई चीजें खाने से परहेज करने के साथ हलका व्यायाम तथा सैर करनी चाहिए।

स्त्री रोगियों को गर्भाशय (uterus) तथा डिम्बग्रन्थियों (ovaries ) सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर भी प्रेशर देना चाहिए क्योंकि कई बार रोग का मूलकारण कोई और न होकर इन अंगों में कोई विकार होता है।

एक्युप्रेशर द्वारा घुटने के रोगों का उपचार

घुटनों का दर्द तथा घुटनों के अन्य रोग क्योंकि जोड़ों के रोगों का भाग हैं, अतः ऊपर जितने भी प्रतिबिम्ब केन्द्रों का वर्णन किया गया है उस अनुसार अधिक से अधिक प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए। गुर्दों, ग्रन्थियों तथा पाचन सम्बन्धी अंगों के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर विशेष रूप से प्रेशर दें। घुटनों के रोगों, विशेषकर घुटनों के दर्द अस्थिसन्धि शोथ-ओसटियो अर्थराइटस (osteoarthritis) से संसार में करोड़ों लोग पीड़ित हैं। दर्द निवारक गोलियां खाने के सिवाय किसी भी पद्धति में इस रोग का संतोषजनक उपचार नहीं है।

एक्युप्रेशर द्वारा बहुत बड़ी संख्या में घुटनों के रोगों से पीड़ित लोग लाभ उठा चुके हैं। इतना अवश्य है कि कई रोगियों को एक्युप्रेशर से बहुत जल्दी आराम आ जाता है और कइयों को रोग की अवस्था अनुसार आराम आने में एक, दो, चार महीने तक का भी समय लग जाता है। इतना अवश्य है कि प्रेशर से कुछ दिनों बाद आराम आ जाता है।

घुटनों के रोगों से क्योंकि काफी लोग पीड़ित हैं, इसलिए यहाँ कुछ ऐसे विशेष प्रतिबिम्ब केन्द्रों का उल्लेख कर रहे हैं जिनके अनुसार प्रेशर देने से ये रोग शीघ्र दूर हो जाते हैं।

टखनों तथा घुटनों का बहुत सम्बन्ध है। घुटने के दर्द तथा घुटने पर सूजन की स्थिति में टखनों पर भी सूजन आ जाती है। अतः घुटनों के प्रत्येक रोग में चारों टखनों के नीचे तथा टखनों के चारों तरफ प्रेशर दें जैसाकि आकृति नं० 7 दिखाया गया है। पैरों के ऊपर छोटी अँगुली की दिशा में भी ( आकृति नं० 8) घुटनों सम्बन्धी एक केन्द्र है। रोग की स्थिति में इस केन्द्र पर भी अवश्य प्रेशर दें ।

पैरों की सारी अँगुलियों विशेषकर अँगूठे के साथ वाली दो अँगुलियों पर ऊपर से नीचे तथा कलाई के मध्य भाग में मालिश की भाँति प्रेशर देने से घुटनों का दर्द चमत्कारी ढंग से कम होना शुरू हो जाता है।

घुटनों के रोगों में ये प्रमुख केन्द्र कहे जाते हैं। दोनों पैरों तथा दोनों हाथों में प्रेशर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एक घुटना रोग ग्रस्त हो जाए तो दूसरी तरफ झुकाव के कारण दूसरे घुटने को अपेक्षाकृत शरीर का अधिक बोझ उठना पड़ता है। इसलिए उसको सशक्त एवं स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इनके अतिरिक्त पैरों तथा हाथों के ऊपर चौथे चैनल में (आकृति नं0 6) दिखाये गये प्रतिबिम्ब केन्द्रों अनुसार भी प्रेशर दें ।

गले पर स्थित प्रतिबिम्ब केन्द्रों का घुटनों से बड़ा सम्पर्क है। अतः घुटने के रोगों में गले के ऊपर हड्डी के दोनों तरफ आकृति नं० 11 में दर्शायी विधि अनुसार अँगूठे तथा अँगुली से कुछ सेकंड के लिए हलका हलका प्रेशर दें। उच्च रक्तचाप तथा मानसिक तनाव दूर करने के लिए भी ये प्रभावी केन्द्र हैं।

घुटनों के सब रोग दूर करने के लिए पीठ के निचले भाग पर रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, नितम्बों के बाहरी भाग, नितम्बों के बिल्कुल नीचे टाँगों के ऊपरी भाग तथा घुटनों के पीछे बिल्कुल मध्य भाग में बहुत ही प्रभावशाली केन्द्र हैं। इन केन्द्रों पर कुछ सेकंड के लिए हलका से तनिक जोर से रोगी की सहनशक्ति अनुसार प्रेशर दें। नितम्बों के बाहरी तरफ प्रेशर कुहनी से दें। घुटने के रोगों में घुटने के ऊपर भी कुछ केन्द्रों पर प्रेशर देने से काफी आराम मिलता है।

आलू के पानी तथा आकाशवेल के पानी का सेंक : अगर घुटने का दर्द अधिक हो और उठना-बैठना तथा चलना भी कष्टदायक हो तो गर्मपानी विशेषकर आलू के गर्म पानी का सेंक करें। घुटनों का दर्द दूर करने के लिए आकाशवेल अमरवेल के पानी का सेंक भी बहुत गुणकारी है। इस रोग में होम्योपैथिक दवाई बॉयोकम्बीनेशन नं० 19 लेने से भी दर्द घटता है।