गुर्दा तथा मूत्र रोगों का एक्युप्रेशर से उपचार

एक्युप्रेशर द्वारा गुर्दों तथा मूत्र सम्बन्धी विभिन्न रोगों के उपचार की विधि जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि हमारे शरीर में मूत्र-निर्माण से कौन-कौन से अंग सम्बन्धित हैं, मूत्र-निर्माण किस प्रकार का होता है तथा मूत्र-तंत्र के कौन से प्रमुख रोग हैं। मूत्र-निर्माण एवं मूत्र – विसर्जन से जो अंग सम्बन्धित हैं, वे हैं – गुर्दे वृक्क (kidneys), गवीनियाँ (ureters), मूत्राशय (urinary bladder) तथा मूत्रद्वार नली (urethra) जैसाकि आकृति नं० 1 में दर्शाया गया है।

हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं जो उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते है। पेट में इनकी ठीक स्थिति रीढ़ की हड्डी के twelve thoracic vertebra से third lumbar vertebra अर्थात पसलियों के आखिरी हिस्से से थोड़ा नीचे तक होती है। दाहिना गर्दा बायें गुर्दे के समानान्तर हो कर नीचे झुका हुआ और अपेक्षाकृत मोटा होता है। ऐसा संभवतः इसलिए होता है क्योंकि दायीं तरफ जिगर (liver) है और जिगर के दबाव के कारण दाहिना गुर्दा कुछ नीचे की तरफ होता है। इसके अतिरिक्त बायां गुर्दा दायें की अपेक्षा कुछ लम्बा तथा पतला होता है।

प्रत्येक गुर्दे की आकृति सेम के बीज (bean) सदृश होती है और एक वयस्क व्यक्ति में इसकी लम्बाई 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। गुर्दे गहरे भूरे रंग के होते हैं। प्रत्येक गुर्दा अनेक नेफ्रोनस (nephrons) का बना होता है जिन्हें गुर्दे का क्रियात्मक भाग (functional unit) कहा जाता है।

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक गुर्दे में लगभग दस लाख नेफ्रोनस (nephrons) होते हैं अर्थात दोनों गुर्दों में लगभग 20 लाख नेफ्रोनेस होते हैं। प्रत्येक नेफ्रोन का आकार रेत के एक कण जितना होता है। नेफ्रोन का अग्रिम भाग (head) अति सूक्ष्म नलिकाओं (capillaries) का समूह होता है जिसे ग्लोमेरूलस (glomerulus) कहते हैं। यही सूक्ष्म नलिकाएँ रक्त फिल्टर करती हैं।

मानव शरीर की रचना इस प्रकार है कि पुराने कोषों का स्थान नए कोष लेते रहते हैं । निरन्तर प्रक्रिया से शरीर कुछ पदार्थ त्यागता रहता है जैसे कार्बन-डाईआक्साइड (carbon dioxide), यूरिया (urea) यूरिक अम्ल, (uric acid) इत्यादि । यह अत्यावश्यक होता है कि शरीर द्वारा त्यागे हुए पदार्थ बहुत देर तक शरीर में न रहें अन्यथा वे हानि पहुँचा सकते हैं । शरीर के अंगों से रक्त ऐसे पदार्थों को विभिन्न उत्सर्जन अंगों तक लाता है जहाँ से वे बाहर चले जाएँ।

कार्बन डाइआक्साइड फेफड़ों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यूरिया, अवछित जल तथा कई लवण पसीने द्वारा शरीर से बाहर चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त यूरिया, यूरिक अम्ल, पानी तथा भोजन का कुछ तरल पदार्थ जो शरीर ग्रहण नहीं करता तथा मल के साथ शरीर से बाहर नहीं जाता उसको मूत्र के रूप में बाहर निकालने का कार्य गुर्दे करते हैं।

रक्त रस में घुली हुई शरीर की गंदगी जब गुर्दों में पहुँचती है तो वह गुर्दों में स्थित लाखों कुंडलीदार सूक्ष्म नलिकाओं से गुजरती है। इस क्रिया द्वारा गंदगी छन जाती है जो मूत्र रूप लेती है। प्रत्येक गुर्दे से निकलने वाली दो मंत्र-प्रणालियाँ या गवीनी नामक दो नलिकाएँ (ureters) गुर्दों से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। इनकी लम्बाई 10 से 12 इंच तक होती हैं। मूत्राशय कुक्षकीय गुहा (pelvic cavity) में स्थित होता है।

मूत्राशय (urinary bladder) में पेशाब कुछ समय के लिए जमा रहता है। जब मूत्राशय की थैली प्रायः भर जाती है तो व्यक्ति को पेशाब करने की इच्छा होती है। तब मूत्र द्वार-नली द्वारा पेशाब बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार शरीर से अवाँछित पदार्थ बाहर चला जाता है।

रक्त द्वारा जो पदार्थ गुर्दों में आता है उसको फिलटर की क्रिया द्वारा साफ किया जाता है। यह एक लगातार होने वाली क्रिया है। अतः रक्त रस की प्रत्येक बूंद को गुर्दे दिन में कई बार साफ करते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि बार-बार की इस क्रिया द्वारा कुल मिलाकर

प्रतिदिन 300 लिटर रक्त रस (fluid) साफ करते हैं, इसमें से लगभग 299 लिटर दोबारा शरीर में चला जाता है और शेष एक लिटर मूत्र रूप में शरीर से त्यागने योग्य रह जाता है। आमतौर पर फिल्टर किए हुए रक्त में जितना ग्लूकोज़ होता है, शरीर उसे पुनः ग्रहण कर लेता है पर यदि सामान्य अवस्था में रक्त में ग्लूकोज़ की मात्रा अधिक हो जाय तो शरीर सारे के सारे ग्लूकोज़ को ग्रहण नहीं कर पाता।

ऐसी हालत में ग्लूकोज़ की कुछ मात्रा पेशाब में आती है। जैसाकि मधुमेह रोग (diabetes) की अवस्था में होता है। उपचार से पहले मधुमेह की अवस्था में रोगी को बहुत प्यास लगती है और बार-बार काफी मात्रा में पेशाब आता है ।

मूत्रद्वारनली (urethra) की लम्बाई पुरुषों और स्त्रियों में समान नहीं होती। पुरुषों में यह प्रजनन अंग से सम्बन्धित होती है जबकि स्त्रियों में ऐसा नहीं। स्त्रियों में मूत्रद्वारनली की लम्बाई लगभग 1.5 इंच तक होती है।

गर्मियों की ऋतु में शरीर से काफी तरल मल पदार्थ पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है जिस कारण पेशाब की मात्रा कम होती है पर सर्दियों में जब पसीना कम आता है तो यह मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। अतः पेशाब का कम या अधिक आना वातावरण तथा पदार्थों के सेवन पर भी काफी निर्भर करता है। अधिक मात्रा में पानी पीने, चाय या काफी पीने से भी पेशाब की मात्रा सामान्य से अधिक बढ़ जाती है। गुर्दों को अपना कार्य ठीक प्रकार करने तथा स्वस्थ रखने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति तरल पदार्थों का उपयुक्त सेवन करे तथा लगभग 8-10 गिलास पानी प्रतिदिन ले । ग्रीष्म ऋतु में पानी कुछ अधिक पीना चाहिए ।

गुर्दों का मुख्य कार्य शरीर से निरर्थक पदार्थों (waste products) को मूत्र में निष्कासित करना है। मिसाल के तौर पर यूरिया जो कि प्रोटीन का निरर्थक पदार्थ है, मूत्र अंशों के साथ शरीर से बाहर चला जाता है। इसके अतिरिक्त गुर्दे शरीर में जल के सन्तुलन (fluid balance) को बनाए रखते हैं तथा हानिकारक पदार्थों तथा शरीर में जरूरत से अधिक लवणों को बाहर निकालते रहते हैं ।

मूत्र में कौन-कौन से पदार्थ कितनी – कितनी मात्रा में होते हैं उसका ज्ञान होना भी जरूरी है। सामान्य मूत्र में 96 प्रतिशत पानी (water), 2 प्रतिशत यूरिया (urea ), तथा शेष 2 प्रतिशत यूरिक एसिड (uric acid), क्रियेटीनाइन (creatinine), फासफेटस (phosphates), आक्सलेट (oxalate), कलोराइडस ( cholorides), अमोनिया ( ammonia), सोडियम (sodium), तथा पोटाशियम (potassium), होते हैं ।

मूत्र साधारणतः स्वच्छ एम्बर (amber) रंग का तथा इसका विशिष्ट घनत्व (specific gravity) 1015 से 1025 तक होता है। जब यह घनत्व 1010 से कम हो जाए तो उसमें अलब्युमिन (albumin) अर्थात प्रोटीन होता है और जब यह 1030 से बढ़ जाए तो यह समझना चाहिए कि मूत्र में शर्करा मौजूद है जबकि स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में ऐसा नहीं होता । पेशाब में शर्करा मधुमेह रोग के कारण होती है। पीलिया (jaundice) की स्थिति में पेशाब में प्रायः पित्त पाया जाता है। कुछ रोगों में पेशाब के साथ पीव (pus) तथा रक्त भी आता है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि गुर्दों का हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कितना महत्त्वणीय कार्य है । जब गुर्दे अस्वस्थ हो जाएँ और अपना कार्य ठीक प्रकार न कर सकें तो शरीर को अनेक रोग लग जाते हैं। इतना अवश्य है कि गुर्दों की संचित शक्ति काफी होती है। जिस कारण इनका कुछ भाग खराब हो जाने पर भी ये काम करते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर एक गुर्दा खराब भी हो जाए तो दूसरा गुर्दा शरीर का पूरा काम करता रहता है पर ऐसी स्थिति मूत्रतंत्र का कोई भी रोग हो जाने की अवस्था में शीघ्र इलाज किया जाना चाहिए। एक्युप्रेशर द्वारा गुर्दों के अनेक रोगों का उपचार करने के उद्देश्य से मूत्र प्रणाली से सम्बन्धित कुछ प्रमुख रोगों की जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है ।

गुर्दों के रोगों के सामान्य लक्षण

उदरगुहा में स्थित होने के कारण गुर्दों का परीक्षण आसानी से नहीं हो पाता। इनके रोगों का ज्ञान सामान्यतः मूत्र सम्बन्धी परिवर्तनों से लगाया जाता है। गुर्दों से सम्बन्धित अनेक रोगों के कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं: गुर्दों के रोगी की त्वचा का रंग प्रायः पीला सा पड़ जाता है पर यह पीलापन पीलिया (jaundice) के पीलापन से भिन्न होता है। इस प्रकार के पीलेपन में चिकनाहट सी दृष्टिगोचर होती है, विशेषकर चेहरे पर।

यह आवश्यक नहीं कि गुर्दों से सम्बन्धित हर रोग की स्थिति में पीलापन सा नजर आए। सारे शरीर में प्रायः नसें फूल सी जाती हैं। इस स्थिति को शोथ (oedema) कहते हैं। यह सर्वप्रथम आँखों के नीचे दिखाई देता है और सवेरे उठते समय अधिक होता है। जिगर (यकृत) और हृदय के रोगों में भी शोथ प्रायः हो जाता है पर जिगर के रोग की स्थिति में शोथ पेट से शुरू होता है जबकि हृदय का शोथ पैरों से ।

गुर्दों के अधिकांश रोगों में पीड़ा नहीं होती पर पथरी जैसी स्थिति में पीड़ा होती है । कई रोगों में कमर में पीड़ा तथा भारीपन मालूम होता है। इसके अतिरिक्त गुर्दों के रोगों में बार-बार मूत्र आना, पूर्व आभास हुए बिना मूत्र निकल जाना या फिर मूत्र का समुचित निर्माण न होना, मूत्र त्यागने में कष्ट होना या मूत्र के साथ खून आना तथा काफी अधिक मात्रा में मूत्र आना, अरुचि, कै अथवा हिचकियां लगना इत्यादि आम लक्षण हैं। गुर्दों तथा मूत्रप्रणाली के अनेक रोग हैं पर कुछ प्रमुख रोग इस प्रकार हैं।

- वृक्कीय पथरी अश्मरी (kidney stones)

- मूत्राशय पथरी (stones in the urinary bladder)

- गुर्दे के अर्बुद (tumours of the kidney)

- मूत्राशय के अर्बुद (tumours of the bladder)

- मूत्राशय शोथ (cystitis – inflammation of the bladder)

- नेफ्रोरोटिक सिनड्रोम (Nephrotic syndrome – जोकि मुख्यतः बच्चों की बीमारी है ।)

- मूत्रतंत्र का तपेदिक क्षय रोग (tuberculosis of the urinary system)

- तीव्र वृक्कशोथ – सूजन (acute nephritis)

- पुराना वृक्कशोथ (chronic nephritis)

- तीव्र वृक्कपात (acute renal failure)

- मूत्रद्वार नली का संकोचन

- बच्चों का सोये हुए पेशाब निकल जाना (bed wetting)

कमर की पीड़ा (lumbago) के रोग का प्रमुख कारण भी वृक्क ही होते हैं क्योंकि शरीर से यूरिक एसिड का यथार्थ मात्रा में निष्कासन नहीं हो पाता। मूत्रप्रणाली से ही सम्बन्धित वृद्ध व्यक्तियों का एक आम रोग बढ़ा हुआ प्रोस्टेट – पुरःस्थ ग्रंथि (enlarged prostate gland) है।

यहाँ केवल कुछ आम रोगों का वर्णन किया जाएगा यद्यपि ऊपर लिखित बहुत से रोग दवा तथा एक्युप्रेशर द्वारा दूर हो सकते हैं।

वृक्कीय पथरी- अश्मरी (Kidney stones-renal calculi)

यह रोग काफी लोगों में देखा गया है। मुख्यतः अधेड़ आयु के व्यक्तियों (middle aged) तथा पुरुषों में अधिक होता है। इस रोग में गुर्दों में पथरी – अश्मरी (stones) बन जाते हैं। ये स्टोनस रेत के दाने से लेकर चने के दाने या इससे भी बड़े आकार के हो सकते हैं। स्टोनस कैसे बन जाते हैं इस बारे में अभी तक निश्चित रूप से कुछ पता नहीं चल सका है। ऐसा अनुमान है कि ये पेशाब के रुके रहने (जिस कारण मूत्र में पाए जाने वाले रसायनिक पदार्थ गुर्दों में इकट्ठे हो जाते हैं), दूध तथा क्रीम वाले पदार्थों के बहुत अधिक सेवन करने, यूरिक एसिड (uric acid) तथा कैल्सियम (calcium) के दोषपूर्ण विपचन (poor and disordered metabolism) या फिर पैराथाइरॉयड ग्रन्थियों (parathyroid glands) द्वारा अपना कार्य ठीक न करने से बन जाते हैं।

स्टोनस कई प्रकार के होते हैं – सख़्त तथा नुकीले (hard and sharp) तथा कोमल व समतल (soft and smooth) इत्यादि । चिकित्सकों के अनुसार ये या तो पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं या फिर इनको शल्यक्रिया (surgically) द्वारा निकालना पड़ता है । शल्यक्रिया के अतिरिक्त अब नवीनतम तकनीक के फलस्वरूप गुर्दे की पथरी बिना शल्यक्रिया आघात तरंग लिथोट्रिप्सी (extra-corporeal shock wave lithotripsy) के द्वारा अन्दर ही अन्दर रेत के दानों की तरह चूर-चूर कर दी जाती है जिससे वह आसानी से पेशाब के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। यह पद्धति काफी महंगी है। एक्युप्रेशर द्वारा छोटे स्टोनस को बिना शल्यक्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है और आगे से स्टोनस बनने से रोका जा सकता है।

ये रोग काफी खतरनाक है। अगर इसका समय पर उपचार न किया जाए तो पेशाब रुक सकता है। बड़े आकार वाले स्टोनस वैसे भी गुर्दों को काफी नुकसान पहुँचाते हैं ।

इस रोग में बड़े स्टोनस गुर्दों से गवीनियों (ureters) के मार्ग मूत्राशय में पेशाब पहुँचने में बाधा डालते हैं। ऐसी स्थिति में काफी पीड़ा होती है। पीड़ा कई घंटों तक बनी रह सकती है। इस दौरान कै (vomiting ) तक शुरू हो जाती है। पेशाब में खून आने लगता है । जब एक या एक से अधिक स्टोनस गुर्दों से निकल कर नीचे की ओर यूरेटर में आते हैं तो काफी असहनीय पीड़ा होती है जिसे वृक्क शूल (renal colic) कहते हैं। पथरी के रोगियों को पानी तथा पेय पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए तथा दूध व दूध पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए ।

मूत्राशय पथरी (Stones in the urinary bladder)

चिकित्सकों का यह विचार है कि स्टोनस मूत्राशय में भी बन जाते हैं और यदि गुर्दों में स्टोनस हों तो वे गुर्दों से यूरेटर के मार्ग से भी मूत्राशय में आ सकते हैं। मूत्र त्यागने के समय जब मूत्राशय सिकुड़ता है तो स्टोनस मूत्राशय के मांस के साथ लग कर काफी पीड़ा करते हैं। इस रोग में प्रायः मूत्र में पीव, रक्त तथा एलूब्युमिन (albumin) आ जाते हैं। कई छोटे स्टोनस तो मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं पर बड़े स्टोनस वहीं रह कर कष्टदायक बने रहते हैं । एक्युप्रेशर द्वारा छोटे स्टोनस को बिना किसी यंत्र अथवा बिना दवाई के मूत्र के साथ शरीर से बाहर फेंका जा सकता है। इस क्रिया द्वारा आगे से भी स्टोनस का बनना सम्भवतः बन्द किया जा सकता है।

एक्युप्रेशर के साथ अगर कुछ देसी नुस्खे प्रयोग में लाए जायें तो भी गुर्दों तथा मूत्राशय की पथरियाँ कुछ ही दिनों में निकल जाती हैं। रोजाना दोनों समय एक कागजी नींबू का रस पानी में मिलाकर पीयें या मूली का रस निकाल कर लगभग 20 ग्राम रोज पी लें या गाजर का रस लगभग आधा प्याला दिन में दो-तीन बार लें या 40 ग्राम मूली के बीज आधा लिटर पानी में उबलने रखें। जब उबल – उबल कर पानी आधा रह जाये तो उसे साफ कपड़े से छान कर पी लें। यह पानी दिन में केवल एक बार पीयें। पक्का जामुन खाने से भी पथरी रोग में लाभ पहुँचता है। या फिर जामुन की गुठलियों का चूर्ण बना कर चुटकी भर चूर्ण छोटी कंटोरी भर दही में मिला कर प्रतिदिन एक बार खायें।

बढ़ा हुआ प्रोस्टेटः पुरःस्थ ग्रन्थि (Enlarged Prostate Gland)

यह विशेषरूप से वृद्धावस्था का रोग है। पुरःस्थ ग्रन्थि बढ़ने के कारण मूत्राशय की ग्रीवा पर मूत्र के प्रवाह में रुकावट आ जाती है।

इस रोग में व्यक्ति को बार-बार पेशाब आता है, विशेषकर रात्रि को । इसका कारण यह होता है कि एक बार मूत्राशय खाली नहीं होता । प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ़ने के अन्य लक्षण हैं। – मूत्र एक धार में नहीं आता अर्थात् दबाव में कमी रहती है, मूत्र रोकने में असमर्थता होती है, पेशाब करते समय जलन सी अनुभव होती है और पेशाब करते समय कुछ बूँदें कपड़ों पर आ जाती हैं। अगर पेशाब की धार ठीक बनती हो तो ऐसा न हो। अगर रोग बढ़ता जाये तो किसी समय भी पेशाब एक दम बंद हो सकता है।

प्रोस्टेट के रोगियों को रात्रि का भोजन जल्दी ले लेना चाहिये और सूरज डूबने के बाद तरल पदार्थ नहीं लेने चाहिए। ऐसा करने से उन्हें रात्रि को पेशाब के लिए बार-बार उठना नहीं पड़ेगा। ऐसे रोगियों को शराब नहीं पीना चाहिए। ठंड से बचना चाहिए तथा कब्ज नहीं होने देनी चाहिए।

अगर रोग की बहुत गंभीर अवस्था नहीं तो यह एक्युप्रेशर द्वारा ठीक हो सकता अन्यथा डाक्टर के परामर्श के अनुसार ऑपरेशन कराना ही समुचित है।

एक्युप्रेशर द्वारा रोग उपचार

एक्युप्रेशर द्वारा मूत्रतंत्र – गुर्दों (kidneys), गवीनियों – गुर्दों (kidneys), गवीनियों मूत्र नलियों (ureters) तथा मूत्राशय (urinary bladder) के अनेक रोगों को दूर किया जा सकता है। इन अंगों से सम्बन्धित पैरों तथा हाथों में प्रतिबिम्ब केन्द्रों की स्थिति आकृति नं० 1 में दर्शाया गया है। दायें गुर्दे तथा दायीं गयीनी-मूत्रनली से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्र केवल दायें पैर तथा दायें हाथ में तथा बायें गुर्दे तथा बायी गवनी- मूत्रनली से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्र केवल बायें पैर तथा बायें हाथ में होते हैं।

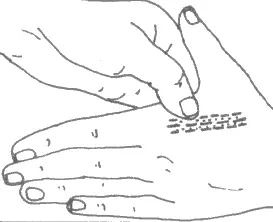

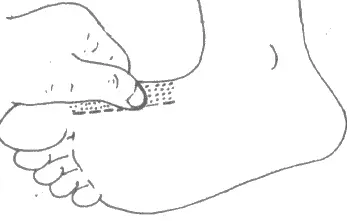

मूत्राशय (urinary bladder) से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्र दोनों पैरों तथा दोनों हाथों में होते हैं। पैरों में ये केन्द्र तलवों के नीचे के भाग ( आकृति नं० 1) तथा अँगूठों की दिशा में एड़ी से थोड़ा ऊपर होते हैं जैसा कि आकृति नं० 2 से स्पष्ट है।

पुरःस्थ ग्रन्थि के प्रतिबिम्ब केन्द्र दोनों पैरों के अँगूठे की दिशा में टखने और एड़ी के मध्य भाग (आकृति नं० 2) में होते हैं।

इसके अतिरिक्त टाँगों के निचले भाग (आकृति नं० 3) तथा कलाई पर अंगूठों की दिशा में ( आकृति नं० 4) ये केन्द्र होते हैं।

गुर्दों तथा मूत्र सम्बन्धी सब रोगों में तलवों तथा हाथों पर स्नायुसंस्थान के थोरेसक तथा लम्बर भाग से सम्बन्धित केन्द्रों ( आकृति नं० 5 तथा 6) पर विशेष रूप से प्रेशर देना चाहिए क्योंकि इन भागों का मूत्रप्रणाली से सीधा सम्पर्क है।

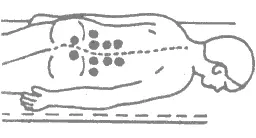

इसी प्रकार पीठ के मध्य से नीचे के भाग (थोरेसक तथा लम्बर वरट्रीवा से सम्बन्धित भाग) पर रीढ़ की हड्डी से थोड़ा हट कर दोनों तरफ प्रेशर दें। पीठ के इस भाग पर प्रेशर देने से कई रोग तो जल्दी दूर होते ही हैं, अगर पथरी के कारण तेज दर्द हो तो एकदम दूर हो जाता है या फिर हलका पड़ जाता है।

मूत्र सम्बन्धी सब रोगों में टखनों के साथ-साथ चारों तरफ (आकृति नं० 7) भी प्रेशर दें क्योंकि ये भाग भी मूत्र प्रणाली से सम्बन्धित होते हैं।

पथरी होने के जो अनेक कारण हैं। उनमें एक कारण यह भी है कि कई रोगियों की पैराथाइरॉयड ग्रन्थियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं। अतः इन ग्रन्थियों की कार्यविधि ठीक करने के लिए इनसे सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों (आकृति नं० 8 ) पर भी प्रेशर देना चाहिए।

जैसे पहले बताया गया ह एक्युप्रेशर द्वारा मूत्रतंत्र (urinary system) के बहुत से रोग दूर किए जा सकते हैं। गुर्दों की धीमी या दोषपूर्ण कार्यप्रणाली जोकि बहुत से रोगों का कारण होती है, एक्युप्रेशर द्वारा बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। गुर्दों के पुराने और तीव्र रोगों एक्युप्रेशर द्वारा इलाज करने के लिए डाक्टर का परामर्श लेना चाहिए।

गुर्दों के ऐसे रोग जिनमें डाक्टर अपनी असमर्थता प्रकट कर देते हैं उनमें एक्युप्रेशर द्वारा इलाज करना बहुत ही उपयुक्त है। गुदें, गवीनी- मूत्रनली या मूत्राशय में अगर पथरी या पथरियों का आकार छोटा हो तो वे एक्युप्रेशर द्वारा दूर की जा सकती हैं पर अगर उनका आकार बड़ा हो तो डाक्टर का परामर्श लेना आवश्यक है।

अगर गुर्दों का रोग तीव्र (acute ) या पुराना (chronic) हो तो शुरू-शुरू में इनसे सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रतिदिन प्रेशर नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से गुर्दों पर एकदम काम करने का काफी बोझ पड़ेगा। ऐसे रोगों में शुरू में सप्ताह में केवल दो-तीन दिन ही प्रेशर देना चाहिए। दो-तीन सप्ताह के बाद रोगी की अवस्था को देखकर प्रेशर देने के दिनों में बढ़ौती करनी चाहिए। इस तरह प्राकृतिक रूप में पुराने और घिसे हुए सैलों की जगह नए सैल ले लेते हैं। एक्युप्रेशर नए सैलों के निर्माण और पुराने सैलों को शरीर से बाहर निकालने में चमत्कारी ढंग से काम करता है जोकि अन्य किसी चिकित्सा पद्धति द्वारा बहुत कम संभव है ।

गुर्दों तथा मूत्रतंत्र के साधारण रोगों में सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रतिदिन प्रेशर देना चाहिए। साधारण रोग इस पद्धति द्वारा केवल कुछ दिनों में ही ठीक हो जाते हैं पर तीव्र तथा पुराने रोगों के पूरी तरह ठीक होने में कुछ समय लग सकता है। ऐसे रोगों में धैर्य और विश्वास के साथ इलाज जारी रखना चाहिए। कुछ दिनों के बाद काफी उत्साहजनक प्रगति नजर आने लगती है।

मूत्रतंत्र के समस्त रोगों में गुर्दों से सम्बन्धित प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त मूत्राशय (urinary bladder) तथा पुरःस्थ ग्रन्थि (prostate gland) सम्बन्धी केन्द्रों पर अवश्य प्रेशर देना चाहिए। स्त्रियों में पुरःस्थ ग्रन्थि नहीं होती। पुरःस्थ ग्रन्थि की सूजन तथा इस ग्रन्थि में किसी अन्य विकार की स्थिति में भी इन्हीं केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए।

दिन में बार-बार पेशाब आने या रात को कई बार पेशाब के लिए उठने की हालत गुर्दों, मूत्राशय तथा पुरःस्थ ग्रन्थि सम्बन्धी केन्द्रों पर तीन-चार बार प्रेशर देने से काफी लाभ पहुँचता है। रोग को पूरी तरह दूर करने के लिए सब केन्द्रों पर कुछ दिन तक नियमित रूप से प्रेशर देते रहना चाहिए।

गुर्दों के रोगों के साथ अगर मधुमेह (disbetes) तथा रक्तचाप (blood pressure) इत्यादि रोग हों तो इन रोगों से सम्बन्धित केन्द्रों पर भी नियमित रूप से प्रेशर देना चाहिए अन्यथा इन रोगों के रहते हुए गुर्दों को सामान्य रूप से अधिक काम करना पड़ता है।

सोये हुए पेशाब निकल जाना ( bed wetting ) : यह मुख्यतः बच्चों तथा किशोरों का रोग है जोकि 5-6 वर्ष की आयु में शुरू हो कर वर्षों तक रहता है। इस रोग के कई कारण हो सकते हैं। मानसिक परेशानियाँ तथा कुछ आंतरिक विकार इसके प्रमुख कारण हैं। यह बच्चों में विशेषकर अल्पपोषण, रक्ताल्पता (anaemia), कुछ जन्मगत प्रवृत्तियों, मूत्राशय के क्षयरोग तथा भय आदि के कारण होता है। जिन बच्चों को दमा (brronchial asthma) होता है उनमें से अधिकांश बच्चों को यह रोग हो जाता है। रहन-सहन के गलत ढंग तथा कुछ बुरी आदतें भी इस रोग का कारण बन सकती हैं।

इस रोग को दूर करने के लिए अधिक प्रभावी तथा प्रमुख केन्द्र पीठ के निचले भाग में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ (आकृति नं० 9) होते हैं। बच्चे को पेट के बल लिटा कर इन केन्द्रों पर हाथों के अँगूठों के साथ ऊपर से नीचे की तरफ तीन बार हलका हलका प्रेशर देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त दोनों हाथों की सबसे छोटी अँगुली के ऊपर पहले दो जोड़ों (आकृति नं० 10) पर आगे तथा पीछे दोनों तरफ अँगूठे से कुछ सेकंड के लिए प्रेशर दें ।

दोनों घुटनों के पीछे मध्य भाग में, दोनों टखनों के साथ-साथ तथा पैरों तथा हाथों के ऊपर आखिरी चैनल में प्रेशर देने से भी यह रोग जल्दी दूर होता है। मूत्राशय तथा जिगर के प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देने के अतिरिक्त गर्दन के पीछे केन्द्र नं० 1 पर भी कुछ सेकंड के लिए प्रेशर देना चाहिए।

इस रोग के दस में से आठ बच्चे पहले सप्ताह में ही प्रेशर से ठीक हो जाते हैं। कई बच्चे पूरी तरह ठीक होने में कुछ अधिक समय ले लेते हैं। पर ऐसा नहीं कि प्रेशर से यह रोग दूर न हो।

इस रोग वाले बच्चों को डाँटे नहीं अपितु प्यार दें। उनके प्रत्येक काम में उन्हें उत्साहित करें ताकि उनका मनोबल बढ़े। दोपहर का खाना उन्हें पेट भर दें पर रात्रि का खाना हलका तथा सोने से दो- तीन घंटे पहले दें। दोपहर चार-पाँच बजे बाद मीठी वस्तुएँ खाने को न दें।

गुर्दों तथा गुर्दों के बहुत से रोगों में स्नायु संस्थान (nervous system) के अतिरिक्त लसीकातंत्र (lymphatic system), नाभिचक्र (solar plexus ), डायाफ्राम ( diaphragm ), विभिन्न ग्रन्थियों (pituitary, thyroid, parathyroid and adrenal glands), जिगर (liver) तथा स्पलीन – प्लीहा (spleen) का काफी सम्बन्ध होता है, अतः गुर्दों तथा मूत्र सम्बन्धी सब रोगों में उपरोक्त बताए सब अवयवों तथा ग्रन्थियों सम्बन्धी प्रतिबिम्ब केन्द्रों पर प्रेशर देना चाहिए।